L'accès au service que vous demandez nécessite d'être authentifié. L'authentification sera conservée jusqu'à demande de déconnexion de votre part, via le bouton "se déconnecter".

Alias oublié ? Mot de passe oublié ?Si vous n'avez pas d'alias, vous pouvez créer votre compte.

Charlène CLONTS, Gérard Bayo avec Manuela Böhme et Yôko Tawada : carto-graphies

Gérard Bayo avec Manuela Böhme et Yôko Tawada : carto-graphies

Le poète Gérard Bayo publie en 2013 le recueil La Langue des signes (LLS) avec des clichés de la photographe allemande Manuela Böhme qui a longtemps vécu en France avant de s’installer en Inde. L’ouvrage hybride met aussi en exergue une citation de la romancière berlinoise Yôko Tawada qui écrit à la fois en allemand et en japonais. L’ensemble matérialise donc a minima une triangulaire France-Allemagne-Japon qui construit une carto-graphie, autrement dit une graphie des cartes, manipulant les langues, les images et les mots selon une géopoétique de l’ailleurs. Le terme de « cartographie » se réfère tout d’abord à l’inscription géographique et topographique. Mais en détachant les deux membres de ce mot, on souligne d’une part la « graphie » comme une écriture et une trace, d’autre part la « carte » comme un medium photographique cartonné et un rectangle découpé, voire une charte (du latin charta, « papier sur lequel on écrit »). De fait, Gérard Bayo, Manuela Böhme et Yôko Tawada ont en commun le maniement du proche et du lointain, pour une langue des signes sans frontières. Les cartographies du texte et de l’image qui relient les trois artistes donnent ainsi un autre regard sur le métissage des arts, des langues et des espaces.

Convergences géopoétiques

Dans le recueil LLS, Gérard Bayo propose au lecteur un itinéraire littéraire. Les références géographiques peuvent être explicites comme dans le poème « Dönning » (9, 30), du nom de la ville d’Allemagne de l’Est, ou comme dans le poème « Cerca de Aranda de Duero » (53) qui évoque la ville du nord de l’Espagne. Cependant, ce type de références titulaires reste rare, l’écrivain privilégiant d’autres modes d’inscription géographique. En effet, façonnant une architecture poétique, les indications affleurent le plus souvent au travers des noms de bâtiments renommés, comme l’« hôtel Dostoevsky » (sic 13), le « café Puschkine » (sic 16) ou l’église « Saint-Nicolas-des-Marins » (25) de Saint-Pétersbourg, mais aussi Notre-Dame de Tripoli (52) ou le palais Tsarskoïe Selo de la ville de Pouchkine (54). En outre, les noms des ponts et des chaussées créent un cadre précis, plus proche du repérage spatial automatisé. C’est le cas notamment avec le pont Erzsébet (64) ou la rue Kazinczy (49) de Budapest. Ainsi, les nombreuses références intra-textuelles et titulaires renvoient exclusivement à l’Europe de l’Est, hormis l’évocation de l’Espagne (53) et l’inscription syrienne du poème « La Dame de Tripoli sans l’avoir vue » (52).

Toutefois, le paratexte permet simultanément un contre-point et une précision géographiques. De fait, les poèmes sont souvent clos par l’indication entre parenthèses du lieu d’écriture, signature signalant un certain réalisme. Ils situent alternativement l’écriture des textes dans les Ardennes, à « Charbogne » (LLS 15) ou « Semuy » (18), et dans les anciennes cités impériales russes comme Saint-Pétersbourg (44) ou Pavlovsk (31, 39). En outre, on trouve en pied de page et dans les titres les noms de villes concentrationnaires de l’Allemagne nazie (« Lublin » 20, 40 ; « Tchernivtsi » 45) ou des camps eux-mêmes (« Majdanka » 26). L’omniprésence des indications de lieux et de la référence aux individus liés au génocide juif fait peser sur le texte le poids de la Shoah. Les références sont certes aussi circonstancielles (lieu d’habitation, lieu de villégiature) mais leur présence souligne aussi l’inscription géographique qui laisse en même temps une empreinte dans le texte (Collot 259). Dans le cas des camps de concentration comme dans les autres cas, le lieu apparaît de manière évidente en tant que matérialisation concrète d’une mémoire individuelle et collective. Il relie l’espace à la politique et à l’histoire.

De même, malgré un déni initial de l’aspect politique des photographies de sa Série 14, d’où sont issus les clichés du recueil, le travail de Manuela Böhme ancre pourtant l’espace photographique dans l’histoire allemande. L’artiste le concède plus tardivement dans un entretien :

Plus tard, j’ai dû reconnaître que […] la RDA […] m’a néanmoins fortement influencée, notamment par son modèle d’éducation, où tout était organisé de manière planifiée et très standardisante. Dans ce modèle éducatif, un développement individuel n’était pas encouragé voire plutôt entravé. […] nous avions tous un numéro personnel, le mien était le numéro « 14 », il remplaçait mon nom, notamment sur l’ensemble de mes dessins créés à cette période. (Böhme, Rückert 2007)

L’importance d’une mémoire de la dépersonnalisation dans ce travail documentaire se retrouve aussi, malgré l’impossible comparaison, dans la pensée du génocide juif évoqué de manière fragmentaire par les textes poétiques. La standardisation évoquée par Böhme rappelle aussi celle que Yokô Tawada vit dans son enfance et dont elle cherche à s’émanciper une fois jeune adulte lorsqu’elle s’installe à Vienne, puis à Hambourg. Dans le récit Le Sommeil d’Europe, à caractère autobiographique, Tawada écrit ainsi : « je souhaitais réussir dans un domaine hors du commun pour les femmes d’Asie de l’Est et devenir cheffe d’orchestre ou compositrice. Je voulais être celle qui note ses propres idées sur le papier et non pas celle qui, au sacrifice de son corps, réalise les idées des hommes » (Tawada, 2019 : 18’14) Avec les photographies de Böhme et une citation de Tawada en exergue, le recueil de Bayo procède donc d’une intrication des traces mémorielles par-delà les âges et les nations, les genres et les arts. Dans l’imaginaire du recueil transmis à la fois au travers du texte et des images, l’Allemagne constitue un lieu paradoxal et complexe. Cette matérialité spatiale crée des discours très divers. Le recueil interroge implicitement les rapports entre cette matière spatiale et les discours qui en sont issus, qu’ils proviennent des images, des textes ou des métadiscours. D’ailleurs, évoquant la matérialité spatiale en lien avec le discours, Marie-Anne Paveau et Laurence Rosier écrivent que les lieux « sont en effet des espaces de production de discours, mais aussi d’élaboration d’une mémoire discursive qui travaille en retour leur identité » (Paveau, Rosier 184). La Série 14 de Böhme le montre : l’Allemagne symbolise pour l’artiste un lieu de socialisation, de transmission (l’école, le foyer familial) et de mémoire (son enfance avant la chute du Mur de Berlin), symboliques qui ne sont les mêmes ni dans les évocations architecturales et historiques de Bayo (traces des splendeurs passées, stigmates des guerres et du génocide) ni dans celles de Tawada jeune (vie étudiante, empreintes laissées par une certaine marginalité linguistique, par l’envie d’appartenir malgré tout et par le franchissement des frontières).

Ainsi, plus globalement et du point de vue du poète, la cartographie poétique du recueil est clairement située à l’Est : Est de la France, Est de l’Allemagne, Europe de l’Est, Asie de l’Est. Les zones géographiques qui y apparaissent ne partagent pas forcément de frontières, ce qui aurait permis de circonscrire un espace resserré. En effet, l’espace poétique de Bayo s’inscrit en priorité aux marges et aux frontières : les Ardennes sont à la frontière du Grand-Est français ; Saint-Pétersbourg est la plus européenne des grandes villes russes ; les villes allemandes sont celles de l’Allemagne de l’Est ; les villes hongroises, roumaines, tchèques ou slovaques sont situées à proximité des frontières nord de leur pays respectif ; enfin, l’épigraphe de Tawada fait référence à la question de l’accueil par une langue et à l’itinéraire dans l’espace littéraire bilingue d’une écrivaine née au Japon. La cartographie poétique du recueil tisse donc un lien cardinal (pris au sens général de « pivot » mais aussi en lien avec les points cardinaux) entre ces lieux habités.

La topographie évoquée dans les textes participe aussi à la création d’une continuité entre des espaces géographiques séparés. On trouve dans les poèmes une « colline » (LLS 9), des « vallées » (30), des forêts perçues en « lisière » (14), des « falaises » (51), des rives (31, 16), des « eaux », des « canaux » (27), de nombreux fleuves européens (27, 50), la « rivière » (34), le « port » (55). Cet éco-lexique ou ce « travail écologique de l’écriture littéraire » (Blanc, Chartier, Pughe 21) établit en somme une géopoétique[1] qui implique le départ et le sentiment d’arriver au bout, voire à bout, mais qui implique aussi la circulation et la fluidité. Le recueil doit donc être pensé selon une certaine transversalité. Le départ et l’arrivée apparaissent alternativement, comme s’auto-engendrant les uns à la suite des autres et créant une chaîne qui en appelle une autre. C’est ce que montre notamment l’enchaînement thématique des indications de lieux naturels, faisant passer le lecteur de la lisière à la falaise et de la falaise à tout ce qui borde l’eau.

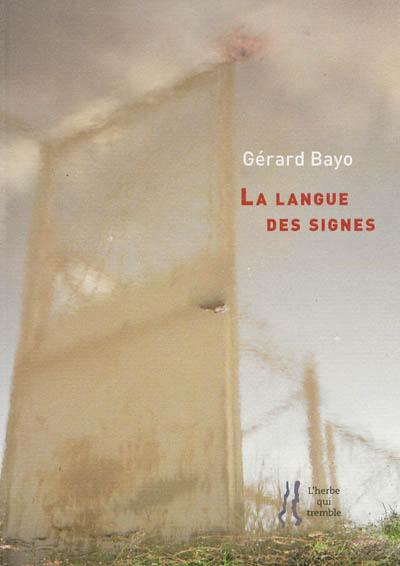

Traversant elles aussi les frontières et les époques individuelles, les photographies de Böhme parues dans le recueil sont issues d’un projet européen développé par l’artiste entre 2006 et 2007. En effet, après son installation en France en 2004, Böhme retourne sur les lieux où se sont déroulées les dix premières années de son enfance, à Magdeburg, en Allemagne de l’Est (Böhme 2007). Contrairement au portfolio (Böhme 2007) qui comporte un grand nombre de portraits, les photographies retenues pour accompagner le texte poétique représentent des espaces indéterminés plutôt que des êtres humains. L’agencement de ces images dans l’ouvrage insiste aussi sur l’idée de traversée. De fait, sur la couverture du recueil, la première photographie représente les vestiges d’un bâtiment aux structures métalliques dont il ne reste plus qu’une porte et des cadres.

Couverture du recueil La Langue des signes, avec l’aimable autorisation des éditions L’Herbe qui tremble, 2013. © Photo Manuela Böhme.

Vestige et espace intermédiaire, littéralement flou puisque l’artiste fait usage d’une mise au point diluante, la porte est à la fois ouverte et fermée sur un monde à ciel ouvert. D’ailleurs, le cadrage de la photographie s’effectue en contre-plongée, la porte constituant alors un trait d’union vertical entre l’herbe et le ciel. Tournant la page de couverture, le lecteur a aussi l’impression d’ouvrir une porte, la même que celle que Tawada prétend ouvrir lorsqu’elle lit Paul Celan et qu’elle se trouve dans un entre-deux-langues dont l’une permet d’éclairer l’autre (Sakai 441), et auquel s’ajouterait dans le recueil un entre-deux-langages si l’on se réfère au passage du pictural au verbal. Ce recueil se ferme en outre par une dernière photographie qui représente la fenêtre ouverte d’une salle de bain carrelée, mise en abyme des carrés dans le cadre. Le cadrage qu’effectue la fenêtre sur l’extérieur souligne la présence d’un mur indécis et d’un coin de ciel. Le mur apparaît déjà dans la deuxième photographie de l’ouvrage. Décrépi et humide, il laisse pousser à son pied du séneçon, matérialisant comme dans l’écriture de Bayo des relations entre l’espace naturel et l’architecture urbaine. Des dessins rectangulaires à la craie ont été tracés sur l’espace vertical et constituent des avatars de la fenêtre ou des fenêtres possibles. Ainsi, les photographies documentaires d’origine sont modifiées par la contiguïté d’un autre art (littéraire) et du rapport des artistes aux langues et à l’interculturalité. La réinscription des photographies dans un autre cadre lui confère de nouvelles fonctions d’embrayage au niveau de l’imaginaire, du symbolique et de la forme. De la sorte, elle déplace les enjeux mêmes de la photographie ex-posée dans le recueil poétique, signifiant alors l’existence d’autres travées possibles qui ouvrent davantage le recueil, par-delà le travail de la mémoire qui constitue néanmoins un lien fort entre les trois artistes. Partant de la proximité thématique, le recueil déploie ainsi plus en profondeur un voisinage poétique, au sens de « mise en forme ».

De la photographie de couverture à celle de clôture des poèmes, de la porte à la fenêtre, la traversée du regard s’effectue littéralement au travers des cadres mais aussi au travers des textes de Bayo. Le recueil dans son entier a donc une fonction géopoétique qui crée des rapports entre les espaces naturel, urbain, littéraire et photographique, grâce à leur traversée et en renversant la perspective anthropocentrée en une perspective spatiocentrée. Le décentrement[2] (Blanc, Chartier, Pughe 23) effectué par l’écriture et la photographie devient dès lors le moyen d’apparition de ces interférences perçues selon un regard particulier. On trouve ainsi des interactions entre l’ouest et l’est, l’occident et l’orient, l’homme et l’espace, l’humain et le non-humain, l’histoire individuelle et l’Histoire humaine. Elles portent aussi une conscience politique et manifeste des écarts entre des enjeux divergents dans un même espace. De la sorte, la trace du génocide juif dans les camps d’Europe de l’Est contraste avec les grandes capitales touristiques de l’Europe orientale (Saint-Pétersbourg, Prague, etc.). De même, la langue maternelle (français, allemand, japonais) et le mode d’expression des trois artistes se distinguent notamment par les particularités de la culture véhiculée, tout en étant connectées entre elles dans un monde globalisé et raccordées dans le recueil par la relation de chaque artiste à l’Allemagne. L’espace poétique rappelle alors le pagus évoqué par Jean-François Lyotard, pour lequel « une phrase, qui enchaîne, et qui est à enchaîner, est toujours un pagus, une zone de confins, où les genres de discours entrent en conflit pour le mode d’enchaînement. » (Lyotard 218) Mais dans le recueil de Bayo, l’association de ces enjeux divergents dans l’espace géopoétique souligne aussi la possibilité d’une réconciliation des hommes et des espaces avec leur propre histoire, individuelle et collective. À l’image de la pax en géopolitique évoquée par Lyotard, le recueil devient alors « une zone où le différend entre genres de discours est suspendu. » (Lyotard 218) Pour Bayo, avec Böhme et Tawada, le décentrement et l’hétérogénéité permettent l’exploration de nouveaux territoires de l’imaginaire littéraire et artistique, comme ceux de l’interculturalité, de l’intermédialité ou de la spatialité qui dépassent les antinomies, les fonctionnements binaires et les classifications stériles.

L’objet-livre lui-même est troué ou trans-percé par l’insertion des images entre les textes. Elles créent un aperçu sur un autre monde que celui du poète, monde qui reste néanmoins tourné vers l’Orient (Allemagne de l’Est, Turquie, etc.). L’évocation de Tawada en exergue du recueil est en lien avec ce tropisme de l’Orient au sens large car elle repousse les frontières de l’Europe orientale pour atteindre l’Extrême-Orient d’une mappemonde eurocentrée. Mais Tawada ayant composé avec son propre tropisme occidental qui aboutit à son installation en Autriche, puis en Allemagne, le recueil souligne aussi le fait que tout Orient dépend d’un point de vue duquel on se positionne. Quel que soit l’Orient considéré, le regard porté sur l’altérité crée des percées (brèches ou issues). D’ailleurs, Tawada perçoit la langue de la même manière que le lecteur perçoit le recueil, traversé de part en part d’images et d’artistes : « Sprachen bestehen aus Löchern » (Neue Zürcher Zeitung Folio) [les langues sont faites de trous]. Sa conception transculturelle de l’écriture justifie la présence de sa citation en exergue de l’ouvrage. De fait, dans la géopoétique de Tawada, comme le souligne Bernard Banoun qui est à la fois son traducteur en français, « la langue apparaît ainsi dans son imperfection, son inachèvement, sa perméabilité. Mais la relation aux langues n’est jamais objet de soupçon, elle procède d’une intuition magique et d’une conception benjaminienne selon laquelle la multiplicité et l’addition des langues renvoient à une unité » (Banoun 421). Avec Bayo, Böhme et Tawada, la création est donc en rapport avec l’idée de traduction continue, de négociation et d’adaptation. En effet, le recueil La Langue des signes est aussi un hommage du poète à sa mère sourde. Il traduit la relation de l’enfant à sa mère en signes et en images. Pour Böhme, il s’agit aussi de transcrire en images son enfance et sa relation à des lieux qu’elle a quittés. Enfin, Tawada effectue constamment des allers-retours entre la langue allemande et la langue japonaise, cherchant à s’écrire par-delà les cultures (Tawada, Laerkesen, Lund, 7’40). Ainsi, s’il existe des issues dans le recueil, celles-ci sont davantage des tunnels qui percent les obstacles. Leur convergence participe à la création d’une fenêtre sur le monde et sur soi, autrement dit d’une poétique de la « carte » qui crée des relations entre différents émetteurs/destinataires et entre différentes perceptions des espaces rencontrés.

L’image, ressemblance et similitude

Dans le recueil, le rapport entre le texte et la photographie est d’abord établi par le réseau lexical. De fait, le mot « image » est employé à de nombreuses reprises dans les poèmes (LLS 15, 19, 34, 52, 64, 72), en étant parfois répété dans un même texte. Ces images prennent des formes diverses. L’un de ces aspects est celui du miroir. L’image apparaît dans des « flaques » (15) ; elle est le reflet dans le « miroir » lui-même (19), qui peut être aussi une « vitre » (26, 64). L’image se multiplie aussi avec « l’iconostase » (34). Cette référence à l’image en tant que portrait s’associe à l’évocation du « portrait / sans ressemblance » (59) et à celle de « la photo d’un enfant » (40). Implicitement, le titre éponyme « Janos Pilinszky » (11) établit aussi un portrait. En outre, le portrait apparaît en creux dans les nombreux poèmes dédiés à des penseurs ou des artistes du XXe siècle, vivants ou disparus. Ainsi, malgré la mémoire du génocide juif qui hante partiellement le recueil, celui‑ci n’apparaît pas sans visage, cherchant au contraire à s’extraire de la dépersonnalisation. Même si sa qualité documentaire peut être remise en question (car « sans ressemblance »), les portraits donnent pourtant aux évocations une caution réaliste. Celles-ci sont aussi liées au support, qu’il soit photographie, film (26) ou « tableau » (59). Ces évocations d’ordre médiologique associent à la poésie différents types de medium en lien avec l’image, faisant de l’ouvrage une charte, à la fois support, dispositif et liant multi-générique. L’emploi du terme « iconostase » (34) par le poète est par ailleurs intéressant à plusieurs égards. Tout d’abord, le caractère sacré des icônes murales permet au lecteur de visualiser ce sacré qui nous regarde, le rendant moins abstrait ou métaphysique, voire moins mystique, que sensuel : les sensations sont accrues par le rite du baiser aux icônes et par la majesté des ors qu’implique l’évocation de l’iconostase. De plus, étymologiquement, le mot renvoie à l’image de manière générale par le biais du grec classique εἰκών. Il renvoie aussi à la disposition spatiale, puisque l’iconostase est « l’image qui se tient debout ». L’apparition de l’iconostase permet ainsi de souligner par comparaison l’agencement spatial des autres images évoquées. Par la combinaison de l’iconostase aux images générales, on comprend qu’elles apparaissent dans toutes les dimensions : le poète les perçoit au sol, au ciel, au mur, à la fenêtre. Multidimensionnelle, l’image dans le recueil n’arrête pas non plus le regard qui la traverse puisqu’elle est « vitre », « hublot », « fenêtre ouverte » (64), devenant alors l’interface entre l’intérieur et l’extérieur.

Si le rapport premier du texte à l’image semble évoquer celui du transfert (évocation d’autres media, lexique en lien avec le pictural), cela reste insuffisant pour décrire le fonctionnement à l’œuvre dans le recueil. De fait, ce premier rapport y est minime en comparaison avec la coïncidence structurelle de la poétique des trois artistes. En effet, les différents aspects de l’image dans les textes de Bayo interrogent l’idée de ressemblance qui est directement évoquée dans certains textes (59, 64) et posent la question de la corrélation entre le même et l’autre, le proche et le lointain. Dans l’ouvrage Ceci n’est pas une pipe, Michel Foucault donne une définition de la ressemblance, en la comparant à la similitude :

La ressemblance a un « patron » : élément original qui ordonne et hiérarchise à partir de soi toutes les copies de plus en plus affaiblies qu’on peut en prendre. Ressembler suppose une référence première qui prescrit et classe. Le similaire se développe en séries qui n’ont ni commencement ni fin, qu’on peut parcourir dans un sens ou dans l’autre, qui n’obéissent à aucune hiérarchie, mais se propagent de petites différences en petites différences. La ressemblance sert à la représentation, qui règne sur elle ; la similitude sert à la répétition qui court à travers elle. La ressemblance s’ordonne en modèle qu’elle est chargée de reconduire et de faire reconnaître ; la similitude fait circuler le simulacre comme rapport indéfini et réversible du similaire au similaire. (Foucault 61)

Dans les textes de Bayo et d’un point de vue référentiel, les images évoquées participent à la ressemblance, en ce qu’elles ont pour fonction de représenter comme c’est le cas pour la photographie qui sert d’appui au souvenir de l’enfant disparu et à la reconnaissance de son existence malgré l’effacement constitutionnel du camp (LLS 40). De même, le tableau est évoqué pour la valeur qu’il représente (59), selon un modèle économique à une époque donnée et dans un lieu donné. D’un point de vue référentiel, l’image a donc un patron (modèle ou support découpé) qui hiérarchise le vivant et le disparu, l’essentiel et le superflu, et qui prescrit. Cependant, l’écriture poétique de Bayo refuse toute pré-scription, prise dans le sens originel latin de « précepte, règle à suivre » (TLF). D’un point de vue poétique, la structure de l’écriture de Bayo est davantage tournée vers la similitude. L’image se déplace en effet dans tout l’espace, sans dessus dessous. Le mot « image » lui-même se répète page après page, tout en prenant à chaque fois une forme différente, et s’associe avec cet autre type de support rectangle et découpé qu’est la photographie. L’image est donc à chaque fois présente, sans être exactement la même, se propageant dans le recueil par de petites différences de medium, de fonctionnement, de perspective (vision du proche ou du lointain), de positionnement. L’interstice entre chacune de ces images matérialise davantage la présence insaisissable de l’espace. De la sorte, l’image réside « entre lui / et moi » (52) ; le tableau « sans ressemblance » est « peint là » (59), où l’adverbe de lieu souligne la présence physique et l’espace du locuteur ; l’insaisissable trouve toujours place dans cet interstice

Entre image

et ressemblance, tu es l’absence. Tu es silence.

Sur la banquette, le père

et l’enfant ont les mêmes yeux bleus.

Ne nous restent

que tes mots. (LLS 64)

Après la disparition (des êtres, des mots, des images), l’insaisissable est davantage similitude, comme l’est l’image poétique. Le passage de la ressemblance à la similitude dans l’écriture de Bayo est fondé par une multitude de métamorphoses, depuis l’espace référentiel vers l’espace de création poétique. Pourtant, étymologiquement, le mot « image » vient de l’accusatif latin du terme « imago », pris en tant que « représentation, imitation, portrait » (TLF). Chez Bayo, l’imago est davantage lié à l’idée d’« évocation par la pensée ; vision, songe » (TLF), qui est aussi le sens figuré latin. La suggestion poétique est une transformation qui propose un autre imago, semblable à la forme de l’insecte qui a subi des métamorphoses (sens spécialisé de la biologie), que l’on retrouve dans le poème « Ma sœur la vie » (65) avec l’évocation du papillon épinglé comme une image. Que ce soit au niveau des photographies de Böhme ou au niveau du texte poétique, l’image dans le recueil est à la fois proximité et écart génériques, représentationnels, mémoriels, spatiaux et temporels. L’entre-deux, voire l’entre-trois, si l’on ajoute la citation de Tawada, permet de créer paradoxalement une profondeur multidimensionnelle.

La citation de Tawada dans le recueil intervient d’ailleurs comme la garante de la transversalité des langues et de leur maniement, en tant que matérialité signifiante : « Écrire, n’est-ce pas manier une langue étrangère de toute façon ? » (Tawada, Nicolas 2005). Le découpage de cette citation par Bayo et son implémentation fait partie des processus iconiques présents dans l’ouvrage. Le texte de Tawada est alors semblable aux photos de Böhme, elles-mêmes citations de la Série 14. Le découpage citationnel procède alors d’une iconotextualité. En outre, les mots de Tawada ont connu de nombreuses transformations, depuis l’entretien oral et sa transcription à l’écrit, vers sa traduction en français par Banoun pour le journal L’Humanité, son découpage par Bayo et son implémentation dans le recueil. Leur présence constitue une sorte de courroie de transmission entre l’espace verbal et l’espace pictural, intrinsèques à l’écriture idéogrammatique. Elle rappelle aussi la circulation des langues et des langages, ainsi que la possibilité de leur métamorphose. C’est aussi ce qui se produit avec la langue des signes du titre du recueil, signalant des passages possibles entre des langues aux canaux différents. La Langue des signes de Bayo est aussi celle, idéogrammatique, de Tawada ; elle est aussi cette capacité à décrypter les signes et les codes dans une culture donnée ; elle constitue ce lien entre les images de la langue poétique, celles du corps signant qui crée aussi par le geste et celles de l’œil photographique de Böhme. Cette langue des signes s’inscrit par et sur tout corps, dont le corps du livre, parfois « un livre de chair », « signifiant des signifiants » (Lacan 630).

Ainsi, la modernité (au sens large) de ce recueil au tropisme oriental réside dans sa fonction d’espace de croisements. Le couple photographie-poésie trouve un point de convergence avec la perception de l’écriture par Tawada, qui sert alors de garante de l’iconicité. La tripartition des cultures et des mémoires que le recueil rassemble rappelle que la modernité est faite de transformations et de mouvements humains et géopoétiques. Elle matérialise l’idée que « la modernité est elle-même une quête du sens », qu’elle est aussi un espace « où l’éthique et l’histoire se trouvent solidaires, et non opposées » (Meschonnic 47). Mais l’oubli impossible des impérialismes, des guerres et des génocides indique que le recueil est déjà passé dans la post-modernité. Il crée néanmoins des ponts entre les cultures et les traditions, pour un développement enjambant. Il crée du différend et de l’instable, là où les nationalismes ambigus veulent fermer les portes et éviter les traversées.

Charlène Clonts, Université de Kyushu, Japon

et ALTER, Université de Pau et des Pays de l’Adour, France

Bibliographie

Banoun, Bernard. « Notes sur l’oreiller occidental-oriental de Yoko Tawada ». Etudes germaniques 65. 3 (2010) : 415‑429.

Bayo, Gérard. La Langue des signes. Paris : L’Herbe qui tremble, 2013.

Blanc, Nathalie. Chartier, Denis. Pughe, Thomas. « Littérature et écologie – Vers une écopoétique ». Ecologie et politique2. 36 (2008). Paris : Presses de Sciences Po : 15‑28.

Böhme, Manuela. Portfolio « Manuela Böhme – 14 ». Edit. 8 (2007) : http://www.edit-revue.com/?Article=228 [consulté le 12 février 2020].

Böhme, Manuela. Rückert, Christiane. Entretien « Manuela Böhme ». Edit. 8 (2007) : http://www.edit-revue.com/?Article=227 [consulté le 5 mai 2020].

Collot, Michel. Pour une géographie littéraire. Les Essais. Paris : José Corti, 2014.

Foucault, Michel. Ceci n’est pas une pipe. Scholies. Fontfroide : Fata Morgana, 1973.

Jaquier, Claire. « Ecopoétique, un territoire critique ». Atelier de Fabula. (2015) : https://www.fabula.org/atelier.php?Ecopoetique_un_territoire_critique#_ftnref8 [consulté le 13 février 2020].

Meschonnic, Henri. Modernité modernité. Folio/essais. Paris : Gallimard, 1988.

Lacan, Jacques, Écrits. Paris : Seuil, 1966.

Lyotard, Jean-François. Le Différend. Critique. Paris : Les Éditions des Minuit, 1983.

Paveau, Marie-Anne. Rosier, Laurence. « Le discours des objets. Pratiques et techniques de circulation, entre clandestinité et exhibition discursive ». Monografias de Çédille, revista de estudios franceses. 1 (2010) : 178‑196.

Sakai, Cécile. « Yôko Tawada et le mystère de l’écriture ». Etudes germaniques 65. 3 (2010) : 433‑443.

Tawada, Yôko. « Eine leere Flasche ». Neue Zürcher Zeitung Folio. 9 septembre 1998.

Tawada, Yôko. Le Sommeil d’Europe/Wie schläft Europe (2018), récital littéraire. Paris : Maison Heinrich Heine, trad. Bernard Banoun, 23 janvier 2019, https://www.maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/2019/janvier/yoko-tawada-le-sommeil-d-europe [consulté le 6 mai 2020].

Tawada, Yôko. Laerkesen, Roxanne. Lund, Christian. Entretien Writing without borders. Humlebaek, Danemark : Musée d’Art Moderne Louisiana, août 2018, https://channel.louisiana.dk/video/yoko-tawada-writing-without-borders[consulté le 6 mai 2020].

Tawada, Yôko. Nicolas, Alain. Entretien « L’Autre rive de la langue ». L’Humanité. 15 septembre 2005.

[1] Le terme sera employé selon la définition proposée par Claire Jaquier : « la géopoétique se préoccupe de la mise en forme des rapports entre espace et création – littéraire et artistique – dans le but de refonder la relation de l’homme avec la terre » (Jaquier 2015), même si le dernier membre de cette définition ne constituera pas une réflexion principale ici.

[2] D’après Blanc, Chartier et Pughe, « le concept de décentrement […] met en avant la nécessité de réinventer continuellement les façons par lesquelles la nature humaine s’inscrit dans la nature non humaine. » (23)