L'accès au service que vous demandez nécessite d'être authentifié. L'authentification sera conservée jusqu'à demande de déconnexion de votre part, via le bouton "se déconnecter".

Alias oublié ? Mot de passe oublié ?Si vous n'avez pas d'alias, vous pouvez créer votre compte.

BERTHOU CRESTEY, Muriel, « Rhétorique du référent invisible »

Actes du colloque « Photolittérature, littératie visuelle et nouvelles textualités », sous la dir. de P. Edwards ; V. Lavoie ; J-P. Montier ; NYU, Paris, 26-27 octobre 2012.

* Les images ont été reproduites avec l’aimable accord de Lucien Clergue et Joan Fontcuberta, la reproduction de ces images est strictement interdite, pour obtenir un accord adressez-vous directement aux photographes.

Résumé : Cet article interroge la nature du dispositif créatif : comment organiser le passage de la photographie à l’écriture ? Ecrire d’après photographie implique-t-il d’adopter un « style visuel » ? En quoi une photographie est-elle susceptible de porter la marque tangible d’une inspiration littéraire ? Existe-t-il des stigmates de cette téléportation d’un médium à l’autre ?

mots-clés : génétique des arts visuels, syntaxe photographique, référent, invisible

Pour citer cet article : BERTHOU CRESTEY, Muriel, « Rhétorique du référent invisible », actes du colloque « Photolittérature, littératie visuelle et nouvelles textualités », NYU, Paris, 26 & 27 octobre 2012, publié sur Phlit le 12/07/2013. url : http://phlit.org/press/?p=2144

Rhétorique du référent invisible

Dans les Premiers Mots[1], Bernard Noël privilégie la forme du dialogue. Pourtant, cet ouvrage est composé d’un seul bloc, ne comportant ni paragraphe ni chapitre, si bien que les deux protagonistes finissent par se confondre de façon métaphorique dans l’usage de la première personne du pluriel, formant un chœur : « nous, les vivants, nous pouvons confronter sans cesse à l’original l’image que nous nous faisons les uns des autres[2] ». La disposition visuelle de l’écriture sur la page correspond aux objectifs littéraires de l’auteur : « la nature optique du monologue confère au texte littéraire les prérogatives de la transfiguration picturale et rapproche Bernard Noël des théorisations de Bachtine, qui […] parle à juste titre du « problème de la représentation littéraire du langage, problème d’une image du langage » […][3] ». Il n’y a plus deux entités, le texte d’un côté, l’image de l’autre mais un composé hybride où l’une et l’autre disciplines se nourrissent. La prose devient le point de départ de métaphores. La littérature est le lieu d’un nouage entre structures lexicales et sémantiques. François Rouan applique cette méthode de manière matérielle avec des photographies. En 2011, un projet photo-littéraire a vu le jour. Ses images accompagnent désormais les poèmes de Bernard Noël recueillis dans Le Chemin d’encre. Dans ses Tressages/Collages, le référent n’est plus perceptible que sous forme de fragments, à l’image des mots agencés différemment dans les vers de l’auteur. Réunies dans l’espace du livre, les deux formes vont de concert, s’ouvrent ou se replient l’une sur l’autre. Il s’agit d’examiner, à travers plusieurs exemples, ces zones frontières où les langages plastiques et prosodiques se recouvrent, se confondent ou s’exaltent. Cette étude se resserrera sur les pratiques en amont de la création, dans un espace où le visible est encore transformable et les langages en cours de formulation. Dans la complémentarité qui unit le texte et l’image, comment s’organisent les passages de la photographie à l’écriture lorsqu’elles s’inspirent mutuellement ? Comment une image peut-elle devenir une source d’inspiration préalable à un texte ? Ecrire d’après photographie implique-t-il d’adopter un « style visuel » ? Inversement, la réalisation d’images à partir d’œuvres littéraires suppose de considérer les traductions du lisible au visible. Le postulat consiste à admettre que le déclencheur d’une création permet d’en décrypter la profondeur des intentions. Existe-t-il des stigmates de cette téléportation d’un médium à l’autre ? Ces questions mettent en lumière les processus de création car elles entraînent un décorticage des phases de production d’un objet artistique. Cette méthode nous permettra de comprendre les influences réciproques entre littérature et photographie, quand les sources d’inspiration n’apparaissent plus directement dans l’œuvre finale.

L’image est écriture.

Lorsque le référent n’est plus à notre portée, la mémoire prend le relais, reconstitue d’autres images. Dès lors, en quoi le souvenir conserve-t-il la prosodie intacte d’une émotion ? Est-ce ce dessein qui animait Lucien Clergue, lorsqu’il racheta le livre ayant marqué sa jeunesse : Le Grand Meaulnes ? C’est l’image de l’impression fugitive d’une rencontre qui a fini par supplanter celle de l’évolution du monde aux yeux du héros. Cristallisée par l’écriture, une vision indélébile est ainsi figée : la syntaxe du bonheur prend la forme d’une apparition en point d’orgue. « Il semble, me confia le photographe, que toutes mes images s’éclairent maintenant à l’aune de cette relecture[4] ». Dans un processus inconscient, Lucien Clergue aurait alors transvasé la réminiscence de ses lectures d’enfance dans une autre forme de langage, l’écriture photographique. « Il y a peut-être ce paradoxe vis-à-vis de la trace qu’elle sera d’autant plus efficiente qu’elle n’est pas visible[5] » écrit encore Bernard Noël. Ainsi, la conversion formelle de ce livre s’est peut-être faite de manière inconsciente. En 1979, Lucien Clergue soutient une thèse en photographie sans écrire une seule page si ce n’est par l’intervention de la lumière. Elle s’intitule « Langage des sables » et ne comporte que des images. Roland Barthes affirme que « [ce] recueil est d’emblée un discours puisque ces photos ont été soumises par leur auteur à un classement, qui est toujours objet de savoir, […] il abolit la barrière des noms : un brin d’herbe devient un arbre, une traînée de grains toute une chaîne de montagnes : il déjoue ainsi le préjugé perceptif et nominal, défait et refait des identités, des noms, ce qui, en somme, est la fonction même du savoir vivant […] Clergue crée des formes qui renvoient à des formes […] des craquelures renvoient, non à telle écriture, mais à l’idée même d’écriture (du signe écrit) ; on retrouve ici, curieusement, une certaine préhistoire de l’écriture […][6] » Il y a donc deux mouvements décelés dans cette expression langagière en images : d’une part, une hiérarchisation des plans et des sujets – à la manière dont une phrase répond à une construction normée « sujet – verbe – compléments » – et d’autre part, une façon de transcender les codes habituellement établis pour les disposer ailleurs. Les sillons creusés par la marée dans le sable meuble deviennent des ponctuations qui strient et créent des biffures dans l’espace de la composition. Tout semble pouvoir se réinventer, se transformer au grès des assauts de la mer. Lucien Clergue invente une novlangue, pour reprendre l’expression de Georges Orwell, en calligraphiant le mouvement de la nature. Le photographe fait de chaque détail une note installée sur une partition naturelle, où les lignes se déplacent et deviennent des graphismes composant une écriture imaginaire.

Lucien Clergue©, Langage des sables, Camargue, 1976.

L’écriture est image.

Les manuscrits de Roland Barthes accomplissent ces correspondances en sens inverse. L’étude de ses avants textes révèle la visualité de son écriture. Jean-Louis Lebrave a remarqué cette dimension haptique des écrits multicolores de l’auteur : « il y a en effet quelque chose de jubilatoire dans la manière dont Barthes jongle avec le papier, les ciseaux, le ruban adhésif, les agrafes, et avec les différents instruments d’écriture, depuis les stylos à plume dont l’encre bleue lumineuse donne sa texture d’ensemble aux manuscrits, jusqu’à la machine à écrire, en passant par différents types de stylos à bille et de feutres bleus, rouges et noirs[7] ». Fond et forme vont de pair. Lorsque Roland Barthes emploie le terme de « couleur » pour désigner « le travail intellectuel (ou d’écriture)[8] », cette expression s’entend au sens métaphorique mais elle s’applique également de manière littérale. Il y a une symbiose entre ce qui est affirmé et la manière de le faire apparaître sur la page. La publication de l’œuvre efface en partie cette dimension colorée puisqu’elle traduit l’écriture manuscrite sous forme de caractères typographiques. Cependant, les textes restent emprunts d’une dimension manuelle, presque artisanale. Les objets d’étude dont Roland Barthes s’empare redoublent ce type de relations hybrides. Aussi n’est-ce pas un hasard s’il a choisi de s’intéresser aux livres de Lucien Clergue où la disposition des images et leur répartition chronologique correspondent aux thèmes qu’il souhaite développer. Dans ce panorama des allers retours entre écrit et image, il s’agit de dresser les modes de rencontre et d’organisation entre ces formes d’expression en trois temps : sujet, verbe, compléments d’objets visuels.

I. LE SUJET : ENTONNOIR ENTRE IMAGE ET TEXTE

Indéniablement, une image se lit : la syntaxe photographique élit irrévocablement le locuteur au rang d’interprète, projetant ses propres aspirations sur les contours d’une forme donnée. Inversement, un texte est lié à une dimension visuelle. Chacun se représentera aisément, à l’énoncé d’une ekphrasis, une incarnation différente, rejouant la scène en l’absence de référent proposé. Introduire cette idée d’une permutabilité des sens est un cliché : la maxime de Napoléon selon laquelle « Un croquis apprend plus qu’un long discours » est restée figée dans les préceptes des professionnels de la communication, conscients de l’efficacité présumée supérieure d’un logo à celui d’une écriture linéaire. Que se passe-t-il lorsque le référent n’est plus visible ? D’autres images peuvent se substituer à l’original. Le sujet est filtré, métamorphosé, à l’instar de cette publicité pour une chaîne de télévision cryptée où la polysémie du terme d’ « empereur » conduit à dédoubler l’image du locuteur de celle de l’allocutaire. L’absence du référent « image » altère la transmission. C’est donc moins en termes de différence que de complémentarité qu’il faut penser l’interrelation entre texte et iconographie, dans leur mode de fusion et de transvasements d’un médium à l’autre. Par nature, le langage est une double articulation qui rassemble forme et contenu, morphème et phonème, image et littéralité. L’association de ces deux composantes nécessite un médiateur, conduisant à une relation triangulaire. Dans l’étude souterraine des germinations de la création, l’espace de l’entre-deux se renforce d’un trait d’union permettant à la fois de relier et de dissocier – en indiquant une coupure entre deux éléments. Le trait d’union photographique pourrait s’incarner dans les Photolalies de Denis Roche, soit « cet écho muet, ce murmure de conversation tue qui surgit entre deux photographies, très au-delà du simple vis-à-vis thématique ou graphique[9] ». Le personnage ou l’image manquante, ce qui reste à deviner dans les vides de la représentation, ce qui l’a constitué, c’est tout cela qui reste à déduire dans le passage d’une image à l’autre, de la métaphore à ses contours formels. Dans un entretien publié dans le Figaro à la fin de sa vie, Georges Pérec déclare :

« Je sens confusément que les livres que j’ai écrits s’inscrivent, prennent leur sens, dans une image globale que je me fais de la littérature, mais il me semble que je ne pourrai jamais saisir précisément cette image, qu’elle est pour moi un au-delà de l’écriture, un « pourquoi j’écris » auquel je ne peux répondre qu’en écrivant, différant sans cesse l’instant même où, cessant d’écrire, cette image deviendrait visible, comme un puzzle inexorablement achevé. »[10]

La double articulation du langage s’incarne alors visuellement. Il faut deux éléments, à l’instar du hiéroglyphe triangulaire « Dy » qui ne veut rien dire tout seul mais prend un sens lorsqu’il est situé à côté de l’autre signe, du « Ankh » qui se traduit par « vie ». Ensemble, ces deux signes signifient « élévation spirituelle ». Transposer un contenu d’un langage à l’autre, c’est reconnaître à part égale l’existence inséparable des deux systèmes expressifs. Dès lors, c’est l’image de l’entonnoir qui vient à l’esprit pour décrire la technique littéraire de Georges Pérec dans La Vie, mode d’emploi. Anne-Marie Codrescu emploie cette métaphore au regard de la profusion des perspectives spatio-temporelles qui se resserrent progressivement sur des intrigues plus ténues[11]. Dans W ou le souvenir d’enfance, paru en 1975, Georges Pérec se donne pour contrainte d’écrire d’après photographie. La vérité est dans la trace matérielle. L’image constitue alors le point de départ de l’ouvrage dont elle disparaît ensuite. Il n’en subsiste que la trace, l’aura, transmuée de manière résiduelle, dans le texte. Deux écritures différentes sont enchâssées, celle d’après photo, souple et incisive, et l’autre, historique, laissant poindre un mystère derrière des consonances factuelles.

II. IMPRESSION / EXPRESSION DU VERBE

Expression du visible

Dès les années 1980 s’amorce une forme littéraire hantée par la présence photographique alors que se développe parallèlement dans les cercles artistiques le genre du roman-photo, qui y trouve une ampleur nouvelle. C’est en se replongeant dans un album de famille que Marguerite Duras puise la source de son inspiration littéraire. Pourtant, lorsqu’elle propose L’Amant à Jérôme Lindon des Editions de Minuit en 1984, la réaction de l’éditeur est sans équivoque : « c’est génial ce livre, la seule chose c’est que les photos sont vraiment sans intérêt. » Aucun changement n’est apporté au texte. Seules les images disparaîtront de la publication finale. Traversé par le manque, la reconstitution mentale et le doute, ce projet hybride conserve le substrat d’une re-présentation psychique. Il s’agit tout autant de se concentrer sur le sujet et sur ses actes. La confrontation du texte avec l’absence d’image positionne le lecteur dans un entre-deux, où les frontières se déplacent et les gestes du personnage monopolisent l’attention. Par ce procédé de soustraction iconographique extérieur à la volonté de l’auteur, le texte se double d’une précision énigmatique. La présence – en aparté – des images ressurgit comme un passif ; pour Roger-Yves Roche, « le souvenir devient image-caméléon ». Dès lors, les fonctions s’inversent : l’écriture acquiert désormais la faculté de porter une mémoire plastique, d’enregistrer un « ça a été » visuel. La photographie perd toute fonction indicielle : elle n’enregistre plus mais inspire une réflexion littéraire.

Impressions lisibles

Evocation en miroir d’une expérience visuelle, l’écriture contemporaine est fortement empreinte de cette mutation inter generis. Le point de départ du texte d’Olivier Cadiot, Un Mage en été (2010) est à voir dans une oeuvre de Nan Goldin. Dans ce système de chaîne icono-graphique, des transferts se produisent entre la photo matrice, l’image ainsi générée et son interprétation écrite, parachevée dans l’esprit du spectateur. Soit autant d’incarnations différentes des images… Ce dispositif produit alors un ping-pong cérébral appliqué au champ du visible. Comment interpréter la fascination de l’auteur pour ce cliché de 1995 ? En plongé, Nan Goldin y montre une femme nue, seule, au premier plan d’une rivière. On pourrait deviner les rousseurs de la vase dans les profondeurs de l’image. C’est pourtant dans un bain de couleur émeraude qu’elle se tient, à demi immergée. Les pointes de ses cheveux platine semblent avoir absorbé cette tonalité acide et trouble par endroits. Le cours d’eau paraît stagnant, cependant quelques volutes réparties autour de ses hanches laissent supposer qu’un léger courant l’anime, peut-être. Aurait-elle amorcé un mouvement ? Le visage est absent, perdu dans les limbes du contre-jour. L’attitude paraît à première vue figée, contemplative. Optant pour le grand angle, Olivier Cadiot aurait-il cloné ce personnage pour en donner à voir plusieurs images ? Souvent, la grammaire claudique et la syntaxe se promène jusqu’au bout de la langue. Alors, des images apparaissent : « Vu une photo dans le journal, en couleur. Une femme au milieu de l’eau, une rivière, un homme ? Elle a l’air bien, immobile comme ça, bras croisés. Elle compresse ses seins, cheveux mouillés, torsadés, courts, blonds. Ce qui est frappant, c’est son calme. C’est juste quelqu’un, au milieu de la rivière verte, point fixe dans le courant, on dirait qu’elle ne pense à rien, elle souffle, allez, on inspire. Et on expire, l’eau jusqu’à la taille, on fait barrage de son corps, comme ça. C’est beau à voir, deux rides d’eau s’accélèrent autour de ses hanches, elle a une moitié du corps au soleil, moitié au frais, c’est parfait. L’eau est verte, je suis allé vérifier dans une autre rivière cette valeur de vert. C’est approchant. L’appareil choisit le vert tout seul, le suffisamment bon vert. Cette image réussit à traduire ce que ressentirait n’importe qui planté là au milieu de l’eau. D’un coup de baguette, clic-clac, allez, je m’arrête[12] ».

En deçà de la description, l’écriture métamorphose l’appréhension visuelle. Sur le plan matériel, l’image a disparu du livre imprimé. Pourtant, le texte porte l’empreinte de cette origine. Ce procédé de création apparaît telle une énigme à déchiffrer où les mots prennent une consistance nouvelle, acquérant la dimension de matériau. Le lecteur est amené à reconstituer l’image à partir des indices laissés par l’écrivain. Cette démarche interroge la nature du dispositif créatif.

III. COMPLEMENTS D’OBJETS VISUELS

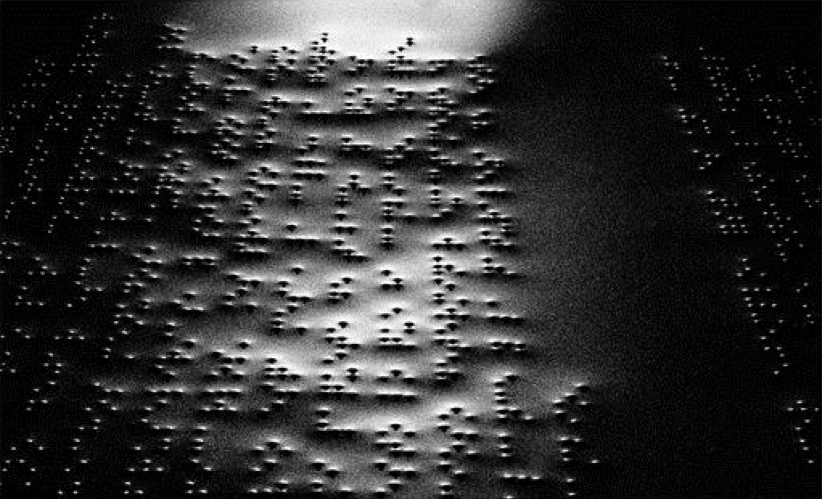

Joan Fontcuberta©, Semiopolis, L’Aleph, 2000.

Ce rapport d’équivalence s’effectue parfois en sens inverse, lorsque la littérature constitue une source d’inspiration pour les photographes. A nouveau, le référent est uniquement présent dans sa forme transformée, incarnée au sein de l’autre médium. En quoi une photographie est-elle susceptible de porter la marque tangible d’une inspiration littéraire ? Les images en noir en blanc de Joan Fontcuberta intitulées Semiopolis sont directement issues de pages de texte. Les auteurs ont soigneusement été choisis pour leur hétérogénéité : Darwin, Calvino, Lao Tse, Nostradamus, Borges, Proust, Saint-Exupéry. L’artiste espagnol réalise cette série en 1999-2000 en détournant des logiciels militaires pour créer une série de « paysages encryptés » à partir d’écriture braille. Seule la légende indique l’origine de ce grand répertoire littéraire réinterprété en points et relevés. Cette série apparaît comme une métaphore de l’art du photographe. La valeur interprétative de ce texte lui est alors apparue sous forme de dialecte à déchiffrer à partir des informations données. C’est un acte d’interprétation qui préside à la lecture. L’apparente simplicité de la page d’écriture éclairée de façon spécifique devient le lieu où se déploie un labyrinthe conceptuel dans lequel les choses s’inversent. Fontcuberta métamorphose le point de départ textuel en représentation plastique. Il est parvenu à unifier le fond et la forme pour faire dire au texte d’origine ce qui était écrit. « La photographie, déclare Joan Fontcuberta, pourrait être perçue comme un texte avec une logique particulière, des caractéristiques différentes mais je pense vraiment que la photographie s’écrit. Elle ne s’inscrit pas, elle s’écrit[13] ». Cela présuppose deux conditions découlant de cette liaison texte / image : d’une part, la sensibilité de l’image à faire du texte un signe visuel dénué de sa portée sémantique : le texte est une image ; d’autre part, une capacité du texte attribuant à l’image une signification : l’image est un texte. Dans cette œuvre, ces relations sont annihilées, à moins qu’il y ait l’exercice d’un dialogue. Ces deux propriétés n’existent que dans l’échange. L’acte nécessaire à leur émergence réside dans la capacité de se mettre à la place de l’autre, déplacer le visible de l’endroit où il semble caché.

Dans un monde où les images sont devenues omniprésentes, on peut parler d’une « société du regard ». Les reproductions iconographiques se multiplient, se superposent les unes aux autres et finissent par s’annuler à force de se recouvrir. Submergé de sollicitations, le regard est saturé. La perception formelle est annihilée par cet excès de stimuli visuels. Le phénomène de reprise d’images adaptées en littérature permet de radiographier une « ère du doublon » où le référent devient la photographie, interposant un filtre avec nos représentations du réel. Internet procure une banque d’images infinies et constitue un nouveau réservoir créatif. Les noms d’auteurs s’y mélangent à la cohorte des anonymes. La confusion identitaire perdue dans la massification prolonge la toile emblématique du dadaïsme – L’œil cacodylate de Francis Picabia (1879-1953) – qui formait déjà un réseau de soixante signatures juxtaposées. L’écriture prend la densité d’un dessin. Si le cadre du châssis limite en 1921 le nombre de participants à l’œuvre, celui de l’écran ouvre aujourd’hui à des protocoles inédits. Idris Khan exploite les potentialités du numérique en utilisant la superposition. Dans sa série « Chaque… », la multiplication des couches produit simultanément un effacement et une révélation. Alors que toutes les pages du livre de R. Barthes La Chambre claire, fusionnent par exemple en un seul agrégat, la trame des lignes enchevêtrées et illisibles fait apparaître, comme par mirage, un personnage sorti des limbes de l’écriture. Entre les lignes on entrevoit le portrait revisité de Mondrian par Kertesz, devenu apparition spirite au milieu des réflexions sur l’image pensive. L’artiste londonien nous donne à percevoir la vibration d’une idée encore vivante, reformulée visuellement, en deçà de sa compréhension littérale. L’examen des processus de création permet la compréhension des productions hybrides, en examinant les rouages de leur élaboration. Avec l’image, le texte acquiert une faculté haptique. Au contact de la littérature, l’image invente de nouvelles lignes.

Muriel Berthou Crestey

Docteure, membre associée ITEM/CNRS

Notes

- Bernard Noël, Les Premiers mots, Paris, Léo Scheer, 2003. [↩]

- Idem., p. 52. [↩]

- Fabio Scotto (dir.), Le Corps du verbe, Colloque de Cerisy, Paris, ENS, 2008, p. 277. [↩]

- Propos recueillis lors d’un entretien avec Lucien Clergue, le 10.10.12. [↩]

- Bernard Noël, « La pensée est un plaisir charnel », entretien, La Voix du regard, n° 9, p. 58. [↩]

- Lucien Clergue, Langage des sables, préfacé par Roland Barthes, Marseille, Agep, 1980, n. p. [↩]

- Jean-Louis Lebrave, « La Genèse de La Chambre claire », 19 mars 2007, n. p. Article en ligne sur le site de l’ITEM. http://www.item.ens.fr/index.php?id=76061 [↩]

- Cf. Feuillet 10, Roland Barthes, Colloque de 1977, « L’Image ». Document consulté au Département des Manuscrits de la BnF [BRT2 A7.02] [↩]

- Denis Roche, La Photographie est interminable : entretiens avec Gilles Mora, Paris, Seuil, 2007, p. 89. [↩]

- Georges Pérec, « Notes sur ce que je cherche », Le Figaro, 8 décembre 1978. [↩]

- Anne-Marie Codrescu, « Incursions dans la forêt narrative, Déplacements du centre dans la structure romanesque », Dialogos n°9, 2004, pp. 37-38. [↩]

- Olivier Cadiot, Un Mage en été, Paris, P.O.L., 2010, incipit. [↩]

- Propos issus d’un entretien avec Joan Fontcuberta, Août 2010. [↩]