L'accès au service que vous demandez nécessite d'être authentifié. L'authentification sera conservée jusqu'à demande de déconnexion de votre part, via le bouton "se déconnecter".

Alias oublié ? Mot de passe oublié ?Si vous n'avez pas d'alias, vous pouvez créer votre compte.

BIZZINI, Chantal, « Illuminations de Sebald »

Actes du colloque « Photolittérature, littératie visuelle et nouvelles textualités », sous la dir. de P. Edwards ; V. Lavoie ; J-P. Montier ; NYU, Paris, 26-27 octobre 2012.

*Les images du livre Austerlitz pour des questions de droits sont disponibles sous forme d’hyperliens.

Résumé : Déstabilisation et ancrage, rêverie et matérialité des documents photographiques, semblent être les extrêmes entre lesquels se construit la narration de Sebald dans son dernier roman « Austerlitz » : une nuit où brille tour à tour des objets qui fixent la mémoire, et que les mots relient. Les photographies de voyage, dispersées sur une route, transforment la matérialité du livre et ses vertus, permettant de mesurer la profondeur de la perte ainsi que de prévoir un proche écroulement. Les dispositifs optiques sont dans Austerlitz, tout à la fois outils et métaphore ; mais la matière se désagrège. Que reste-t-il entre nos mains, à nous, qui essayons encore d’embrasser les spectres qui s’avancent à notre rencontre ?

mots-clés : mémoire, voyage, roman, document, ville, histoire, rêverie, mélancolie, mort, Juifs, extermination, camps de concentration, déportation

Pour citer cet article : BIZZINI, Chantal, « Illuminations de Sebald », in : actes du colloque « Photolittérature, littératie visuelle et nouvelles textualités », NYU, Paris, 26 & 27 octobre 2012, publié sur Phlit le 05/06/2013. url : http://phlit.org/press/?p=1790

Illuminations de Sebald

As I never saw my father or my mother,

and never saw any likeness of either of them

(for their days were long before the days of photographs),

my first fancies regarding what they were like,

were unreasonably derived from their tombstones[1].

[…] je suis arrivé à la tombée de la nuit[2].

Tels sont les derniers mots du roman Austerlitz de Winfred Georg Sebald, publié en 2001 chez Carl Hauser, en Allemagne, et aux éditions Actes Sud, traduit par Patrick Charbonneau, en France. Austerlitz est le dernier roman de cet auteur, mort accidentellement en décembre de la même année.

L’objet qui est entre nos mains nous rappelle l’édition de poche de Nadja[3] ou celle de Bruges-la-Morte[4]. L’homme qui s’y cherche dans ces pages, qui avance vers le passé enseveli, trouve des indices, est-il le frère d’André Breton, lui qui arpente également la salle des pas perdus et s’assied au Café des Espérances. Ou, se ralliant à un onirisme d’un autre temps, suivrait-il plutôt, dans les rues, les pas d’un Rodenbach, dans Bruges-la-Morte. Le promeneur esseulé de Sebald traverse des décors urbains déserts ou des bâtiments désaffectés, d’après la catastrophe, à la rencontre de spectres que la photographie relègue définitivement hors du temps : « Les morts n’étaient-ils pas hors du temps ? » (A. 143). Comme pour Roland Barthes[5], la photographie chez Sebald est confrontée à la mort, qui immobilise tout. Elle unit réalité et passé[6], vérité et rêverie.

Le livre de l’édition Folio, dans lequel nous lisons ce roman en français aujourd’hui semble d’un modèle habituel, mais, à le feuilleter, nous y trouvons reproduites pas moins de quatre-vingts photographies, qui alternent avec la reproduction de neuf autres documents. Nous dénombrons reproductions de plans d’architecture, de gravure, de tableau, de liste tapée à la machine, de timbre-poste, de billet d’entrée dans un musée, photogrammes extraits de films, et de photographies. Tous ces éléments divers sont insérés dans le texte, occupant soit deux pages face à face, soit une seule, ou encore s’insérant avant, après ou entre des lignes de texte. Tous sont sur le même plan, sans nulle bordure qui en souligne les limites et sans légende. Tous sont en noir et blanc.

Si, dans cette œuvre, est évoqué un hasard qui gouvernerait la dispersion, puis la réapparition de ces documents photographiques, cependant, grâce à ces illustrations, nous avançons dans ses récits au rythme de la marche ou des voyages en train, dans une fiction surréelle, toutefois ancrée dans le réel.

Le dispositif : « Comment ces deux photographies avaient pu atterrir entre ces pages, c’était un mystère, dit Věra. » (Sebald, Austerlitz, A. 251.)

Austerlitz est une narration, un récit à plusieurs voix qui se développe de manière discontinue, au gré des rencontres de deux hommes. Nous ne connaîtrons pas le nom de celui qui écoute, questionne parfois, et assume la narration ; Jacques Austerlitz est le nom de celui qui parle. La première rencontre des deux hommes, dans les premières pages du récit, se situe en 1967, dans la salle des pas perdus de la Centraal Station d’Anvers, semblant indiquer qu’il faut s’égarer pour rencontrer quelqu’un, perdre ses pas pour trouver ce que l’on cherche.

« À un moment, Austerlitz sortit de son sac à dos un appareil photographique, un vieil Ensign à soufflet rétractable, et fit des miroirs maintenant complètement plongés dans l’obscurité plusieurs clichés que jusqu’ici je n’ai toujours pas réussi à retrouver parmi les centaines de photos, la plupart non triées, qu’il m’a confiées peu après nos retrouvailles à l’hiver 1996. » (A. 15)

Leur dernière rencontre aura lieu dans un café, sur le boulevard Auguste Blanqui, après des années de silence.

D’après le récit, la plupart des documents insérés dans le texte proviennent des archives personnelles de Jacques Austerlitz, qui les a confiées au narrateur du récit. Or, certaines photos incluses dans le roman ne lui appartienent pas puisqu’elles se situent, dans la narration, avant ou après les rencontres des deux hommes.

Le narrateur visite seul le Nocturama d’Anvers, et le texte n’évoque nullement les clichés photographiques conjoints au texte, mais la mémoire.

« Des animaux hébergés dans le Nocturama, il me reste sinon en mémoire les yeux étonnamment grands de certains, et leur regard fixe et pénétrant, propre aussi à ces peintres et philosophes qui tentent par la pure vision et la pure pensée de percer l’obscurité qui noue entoure. » (A, 11)

Voir en ligne les images de ces yeux[7], sur des photographies prises dans le corps même de la citation qui précède.

Le cadrage des photos est explicite, les yeux des animaux et des hommes, sur cette page, nous invitent à une attention toute particulière au regard, ainsi qu’aux relations entre les animaux et les hommes.

Austerlitz tente de voir au travers de la nuit, tout comme l’indique cette curieuse photographie qu’il prend au moment où le narrateur le voit pour la première fois.

Force est de constater que ces documents ne peuvent pas se lire sans le recours au texte écrit, dans lequel ils sont insérés en simple contiguïté et continuité. Texte et documents sont donc étroitement solidaires.

La qualité plus qu’ordinaire de leur reproduction nous incline à penser qu’il ne s’agit pas de photos tenant leur valeur de leur perfection technique ou, du moins, qu’elles ne sont pas à lire comme telles. Par exception, un groupe de photos s’écarte de ce modèle ; Jacques Austerlitz évoque, dans ce passage, ses premiers clichés et explique sa fascination pour :

« […] l’instant où l’on voit apparaître sur le papier exposé, sorties du néant pour ainsi dire, les ombres de la réalité, exactement comme les souvenirs, dit Austerlitz […] » (A. 109)

Les quatre photographies qui occupent le bas de la page 116 (A’. 116) font partie, sans doute, des « centaines de clichés » réalisés par Jacques, « la plupart du temps en format carré », alors qu’il « faisait […] ses premiers pas dans la photographie », à Stower Grange.

Ce processus de développement, d’après l’expérience qu’en a Austerlitz, aide à la reconstitution des événements par la mémoire, comme pour le héros photographe de Blow Up d’Antonioni.

Et même, davantage, les rêves d’Austerlitz lui permettent de revenir parfois sur les lieux qu’il a visités et photographiés, et dont la photo figure quelques pages en arrière. Bientôt dans ses descriptions mêmes, il a recours au vocabulaire spécifique de la photographie. Enfin, des photos inclassables, prises, sans apparente raison, se révèlent correspondre à un état d’âme et permettent de fixer un sentiment fugitif. Austerlitz utilisera consciemment l’appareil photo à ces fins.

…

Mais intéressons-nous à Jacques Austerlitz. Doté d’un nom qu’il ignorait jusqu’à la fin des ses études et qui lui a été révélé, Jacques Austerlitz fait de cette énigme le point de départ d’une recherche ; il va tenter de comprendre son nom, rechercher son pays d’origine, sa famille, sa langue. C’est ainsi qu’il accumule les documents dans l’espoir de reconstituer un album de photos, comme par exemple celui que son père adoptif lui a montré dans son enfance, et qui contenait des « vues de son lieu de naissance englouti sous les flots » (A. 75).

Les divers albums qu’Austerlitz aura entre les mains faciliteront, par leur superposition, une porosité entre des époques et des lieux éloignés.

Sur la double page (A’. 128-129) figure une photo digne d’un album de famille, qui pourrait être celui des Fitzpatrick. L’on peut imaginer y reconnaître « l’homme aux perroquets, ancêtre de Gerald » dont il est question dans les lignes qui précèdent, et qui avait été à l’origine de la transformation d’Andromeda Lodge en une sorte de muséum d’histoire naturelle – mais cette photographie peut-elle réellement dater de la seconde moitié du XIXe siècle ?

C’est dans les phrases qui précèdent, entourent l’image, prise dans le texte, que le sens de celle-ci est à trouver. Par exemple, le sac à dos d’Austerlitz, image de celui qu’il portait dans son enfance et qui a disparu, image du balluchon de ses ancêtres, ou celui qu’Agáta doit préparer pour partir en déportation, est légendé ainsi par le texte : « son sac à dos qu’il avait toujours sur l’épaule. » (A. 58)

Le mot « Rucksack », ou sac à dos, suivi par une virgule, précède la photographie (A’. 63) d’un sac à dos de toile aux lanières de cuir, suspendu à ce qui ressemble à une étagère. Nous pouvons penser qu’il s’agit du sac à dos que Jacques Austerlitz « avait toujours sur l’épaule ».

Certaines de ces images, énigmatiques, sont élucidées dans le récit qui les précèdent ou qui les suivent ; par exemple, cette photo qui représente des boules sur un billard – distraction nocturne d’un vieil homme qui ne parvient pas à trouver le sommeil –

Cette photographie mal cadrée (A’. 158-159), occupant une double page, représente-elle des boules sur un billard ? La terre et la lune dans le ciel ? Elle illustre bien, en tout cas, les préoccupations de l’ancêtre d’Ashman sélénographe ayant établi une carte de la lune et qui distrayait ses insomnies en jouant au billard, dans un salon « aménagé par ses soins. »

entre en résonance avec l’œil d’un papillon mort, « noir et fixe », cet esprit de la nuit, (A. 229) ; avec les boutons de malachite grâce auxquels Austerlitz, enfant, apprend à compter (A. 222), aux deux yeux, dont l’un est éteint, du proscenium où s’était tenue autrefois l’actrice Agáta, la mère disparue d’Austerlitz (A. 223) et enfin au regard vivant de l’écureuil empaillé, dans la vitrine d’un bazar. (A. 269)

Une correspondance complexe entre texte et image est ainsi mise en place, où description et images se font écho, et en premier lieu les formes circulaires : les yeux, les coupoles, les chronomètres, les globes de verre disant le passé, l’objectif de l’appareil photo, les points que sont les villes sur la surface de la terre.

En second lieu et en complément, la forme plane du miroir, la vision reflétée par le miroir ou le perçant revient en divers passages du récit, sur diverses images, et elle ouvre des espaces. Le miroir est surface, mais aussi seuil et porte : « Peut-être, si tu regardes dans l’eau sombre des étangs, peut-être qu’un beau jour tu apercevras mon visage. » (A. 248) Telles sont les dernières paroles connues de la mère d’Austerlitz avant qu’elle ne soit emmenée au camp de Terezin.

Mais pourquoi le noir et blanc ? L’emploi de ce « vieil Ensign à soufflet rétractable » suffit-il à justifier ce choix ?

Ci-contre : « Ensign Selfix 16-20. La compagnie britannique Ensign, disparue en 1960 faute de n’avoir pu évoluer dans le bon sens, a produit au début des années 1950 ce joli petit folding 4.5 x 6 cm[8]. »

Les caractères d’imprimerie et les documents sont reproduits selon le même procédé, sur un papier de même qualité, ce qui confère à l’ensemble une uniformité et même une certaine beauté, en doux dégradés de gris. Cette page, Austerlitz, ainsi que Sebald, en sont conscients, ces documents sont en matériau périssable, et déjà, par leur grain, les photos évoquent la poussière et la cendre.

Contentons-nous pour l’instant de remarquer que le gris est aussi la couleur que prennent les apparitions : « […] elle [Agáta] porte un corsage de soir gris cendré […] » (A. 225) c’est en gris qu’Agáta revient de l’autre monde embrasser son enfant.

Il s’agit bien de se souvenir, pour le personnage de Sebald Jacques Austerlitz, autrefois historien de l’architecture, spécialiste de l’ère capitaliste et passionné en particulier par « son impératif d’ordonnance et sa tendance au monumental », « fasciné par tout ce qui était réseau » (A. 49), ayant une manie pour les gares mais guidé, désormais, par cette question : « […] et souvent je me suis demandé si les souffrances accumulées au cours des siècles avaient jamais cessé d’être. » (A. 181)

Austerlitz va, de fait, s’exposer, et, passant par des périodes d’intense malaise, de perte de connaissance, de tentation du suicide, contraindre son corps et son esprit à se souvenir. L’appareil photographique, et divers autres dispositifs optiques, les vitrines et leurs reflets, les films, les téléviseurs, le secondent dans cette recherche de son passé, de notre passé.

Cette recherche sur lui-même mène Austerlitz à découvrir l’histoire de l’extermination organisée dans les camps, durant la seconde guerre mondiale, répétition et annonce d’autres guerres évoquées. Le dispositif optique de l’appareil photo permet de pénétrer à travers la surface lissée par l’oubli.

Voyage… jusqu’aux Enfers, « The Valley of the Shadow of Death[9]»

Sebald cite, à la fin de son œuvre, les noms de Balzac et de Maxime Du Camp, compagnon de voyage de Flaubert. Austerlitz, tout comme le colonel Chabert de Balzac la bataille d’Eylau, est un être que la guerre a dépossédé de tout. Or, Austerlitz, au contraire de Chabert, n’a pas été le témoin de cette guerre, mais il en voit comme une scène, la scène d’un « crime inexpié » (A. 393) à la fin de l’œuvre, dans la gare d’Austerlitz :

« Simultanément, derrière cette façade, le hall presque entièrement vide, éclairé par une faible lumière, ne laissait pas de m’inquiéter, dans lequel était dressée une estrade de poutres et de planches brutes, avec des échafaudages rappelant des potences et toutes sortes de crochets de fer rouillé dont on me dit plus tard qu’ils servaient à suspendre des vélos. » (A. 392‑393)

Ce crime, il s’en sent lui aussi coupable, pour avoir refusé de voir. C’est donc comme un nouvel Œdipe, en un temps où la réitération du mal nous a dépossédés du tragique, et, comme un nouveau Chabert dépossédé de l’héroïsme des guerres napoléoniennes, qu’Austerlitz s’est engagé dans son enquête.

« […] je suis arrivé à la tombée de la nuit. » (A. 401)

Austerlitz (Sebald lui-même) vient tard au monde : il n’a pas été témoin du crime dont il cherche les preuves et les victimes. Il ne pourra que lire les graffitis tracés par ceux qui ont péri, naguère captifs, lire et fixer les paysages désolés, rassembler les images, les photographies, les films, les plans, les listes, puisqu’enfin, ce qui lui reste au monde n’est plus qu’image ou reflet.

Or si, comme le dit Maxime Du Camp, cité par Austerlitz, à la fin du roman, « les déserts de l’Orient [sont] nés de la poussière des morts » (A. 387), la question, pour le chercheur en histoire de l’architecture qu’est Austerlitz, sera : sur quoi est bâti notre monde ? Quels en sont les soubassements ? De quoi nous-mêmes sommes-nous faits ?

Être flottant dans les limbes d’avant la traversée du Styx, le voyage de Jacques Austerlitz va le mener sur les rails, à pied, vers l’est, dans le sens inverse de celui qu’à été pour lui l’exil ; dans le même sens, à un moment, que celui qu’a parcouru sa mère vers la déportation ; puis vers l’ouest, dans les pas de son père Maximilian (qui se trouve être l’un des prénoms de l’auteur), quittant Prague pour Paris, puis quittant sans doute Paris pour disparaître en déportation.

Nous pensons à l’œuvre musicale de Steve Reich Different Trains[10], écrite en 1988 pour quatuor à cordes et bande magnétique portant des témoignages enregistrés, où il superpose son expérience de voyages en trains avec ceux qu’il aurait pris en tant qu’enfant juif, et dont la composition, ainsi que le recours à la technologie, apparente son œuvre à celle de Sebald.

Austerlitz va de ville en ville, les villes étant des points de convergence de l’histoire, d’où rayonnent le tracé des rails : Anvers, Liège, Bruxelles, Terneuzen, Londres, Bala, Oxford, Prague, Theresienstadt, Nürnberg, Paris. La surface du miroir se raye de part en part, dessinant un faisceau de voies. Le livre est également album de voyage.

Dans le réseau du texte, dentelle, toile d’araignée, sont enlacés les documents qui forment la matière même de notre vie.

Ainsi, les déplacements du personnage de Sebald et les libres associations de sa mémoire nous apparaissent-elles comme un chaos, traversé de « blocs erratiques », particules de météorites que Mallarmé dirait « chus d’un désastre obscur[11] », autour desquels s’ordonne peut-être un livre de rêveries, puisque ces blocs, les photographies, sont les « seules traces témoignant de son existence. » (A. 394)

Si la photographie, ainsi que le dit le photographe italien Luigi Ghirri[12], permet une mise en relation avec le monde dans laquelle notre histoire personnelle, et notre rapport à l’existence sont très forts, mais établissent un équilibre entre intérieur et extérieur, nous pouvons considérer le personnage d’Austerlitz lui-même comme le point de départ d’un faisceau interprétatif, comme une plaque sensible. Son nom est un sceau. Muni de ce nom à déchiffrer, comme une énigme, et, de son objectif photographique, il peut se pencher sur la surface lumineuse des choses et son corps d’homme, son crâne, ses muscles sont des points de rayonnements d’où partent ces faisceaux.

Les trois crânes à la page 193 (A’. 193), par exemple, et le buste de squelette, dans la boue, donnent force aux mots « ossements », « restes mortuaires », « os de cadavres décomposés » qui les précèdent.

La photographie des squelettes découverts sur le terrain de la Broad Street Station figurant, dans le livre, non loin d’un plan d’ingénieur strié de rails, le montre bien : un travail de superposition des formes, porteur de sens, est à l’œuvre ici et fait des photos des trouées de lumière à la surface du texte. Ces trouées de lumière permettent de voir, par instants, en profondeur dans le passé et ces documents sont autant d’ « images dialectiques » au sens de Walter Benjamin.

L’absence de légende intensifie l’émotion produite par la rencontre de notre œil avec chacune de ces photographies, parmi les lignes du texte.

Nous voyons ici le faisceau des voies ferrées (A’. 195), de la Broad Street Station et de la Liverpool Street Station, ou Bishopsgate Ward, ressemblant, comme l’explique Austerlitz sur la page en regard : « aux faisceaux de muscles et de tendons sur les planches d’un atlas d’anatomie ». Nous relions immédiatement cette photographie, et par d’autres relations que celle que permet la lecture du texte, à l’image précédente des crânes et du squelette, elle-même faisant écho à l’image qui la précédait montrant la porte des Enfers. Bishopsgate est une rue qui, par une porte, franchissait le mur d’enceinte de Londres construit par les Romains. Une lecture des images se développe parallèlement à la lecture du récit.

Voir l’image du faisceau de voies ferrées en ligne.

Les photos sont une autre écriture, comme ces silhouettes humaines s’interposant à contre-jour sur la dentelle ajourée de la verrière. Les squelettes humains, pris dans la boue, disent que, si les photographies sont la matière du roman, les chairs décomposées sont la matière de la ville, et leur poussière la matière du monde.

Ces images sont momentanément sauvées de la destruction, exhumées du terreau qui constitue le lieu où nous habitons, elles donnent la dimension de l’histoire qu’Austerlitz reconstitue : une histoire à taille humaine, incluant celle des animaux, des plantes, des objets, et de grande envergure.

Si Austerlitz explore la terre déserte et désolée, couverte de tombes et, à la recherche de sa mère, n’a trouvé à Theresienstadt que portes closes, il lui faudra descendre plus bas, dans le temps, dans les dédales piranesiens des bibliothèques, des archives, des musées, des collections, des bazars.

L’enfer labyrinthique des bibliothèques, s’il est décrit par Sebald en résonance avec le court métrage presque fantastique d’Alain Resnais : Toute la mémoire du monde, datant de 1956[13], cité à la fin du livre, nous fait irrésistiblement penser à ce document fameux : Les journées et les nuits, montrant Borges aveugle déambulant dans les dédales de la bibliothèque nationale argentine[14].

« Paradis ou enfer ? Îles des Bienheureux ou colonie pénitentiaire ? », se demande Austerlitz. Or, c’est là aussi qu’il faut interroger le destin des hommes.

« Cette gare » dit le récit « […] l’un des lieux les plus sombres et les plus sinistres de Londres, une sorte de porte des Enfers » ; effectivement, cette petite photographie d’arches grêles, dans une nuit traversée de lueurs blafardes, montre une béance inquiétante[15]. (A’. 189)

Des enfers, voici la porte, et la description qui en est faite nous les présentent comme un lieu où la lumière est occultée par la poussière qui s’est déposée avec le temps. Nous voyons, sur la photographie de la page 311, ce qui est annoncé dans les lignes qui précèdent comme un « gracieux pavillon thermal », construction légère, manière de dentelle architecturale en harmonie avec le paysage du parc planté d’arbres et laissant entrer une lumière douce et tamisée.

Remarquons que cette photo est presque la figure inverse d’une autre, comme le « négatif » de ce « positif », qu’est cette autre image apparaissant plus loin, dans le livre. Telle paraît être l’entrée du Paradis qui, par sa faute, sera refusée à Austerlitz auprès de Marie, en ce pavillon de Marienbad.

Dans La jetée de Chris Marker[16], le clin d’œil d’une femme est la seule image animée parmi les photographies de son ciné-roman. C’est grâce à un film également, passé au ralenti que, le temps d’un clin d’œil, Austerlitz, descendu aux enfers réels de Terezin, identifie sa mère parmi des femmes présentes dans le camp. Or, non, ce n’est pas sa mère ; Austerlitz trouvera, plus tard, dans les Archives théâtrales pragoises, une photographie, à demi mangée par la nuit, sur laquelle Věra, son amie, identifiera l’actrice Agáta, avec certitude.

Sur la photographie de la page 361 (A’. 361),un visage de femme attentive et comme penchée sur nous, celui d’une mère, apparaissant dans la nuit, jeune, fardé, mais grave.

Ce pays de nuit, où les souvenirs sont arrachés comme des aveux, nous fait irrésistiblement penser au ciné-roman de Chris Marker, La jetée. Dans la nuit du captif, un clignement de paupière[17].

Mais l’enfer sur terre est précédé de la terreur : celle d’Agáta, confrontée aux restrictions et aux exigences imposées aux habitants juifs de Prague par les Allemands, dès 1935, lors des premiers jours du protectorat, (lorsque les Lois de Nuremberg sur le statut des Juifs sont mises en application). Elle tourne en rond dans la pièce, se frappe le front de la paume de la main et s’écrie « en scandant les syllabes : Je-ne-com-prends-pas ! Je-ne-com-prends-pas, je n’ar-ri-ve-rai-ja-mais-à-com-pren-dre ! » (A. 239)

L’enfer sur terre, Agáta l’a connu à Terezin, dans l’univers concentrationnaire, pour reprendre le titre du beau livre de David Rousset décrivant une « société administrée[18] », ainsi que la nomme Adorno, à laquelle rien n’échappe.

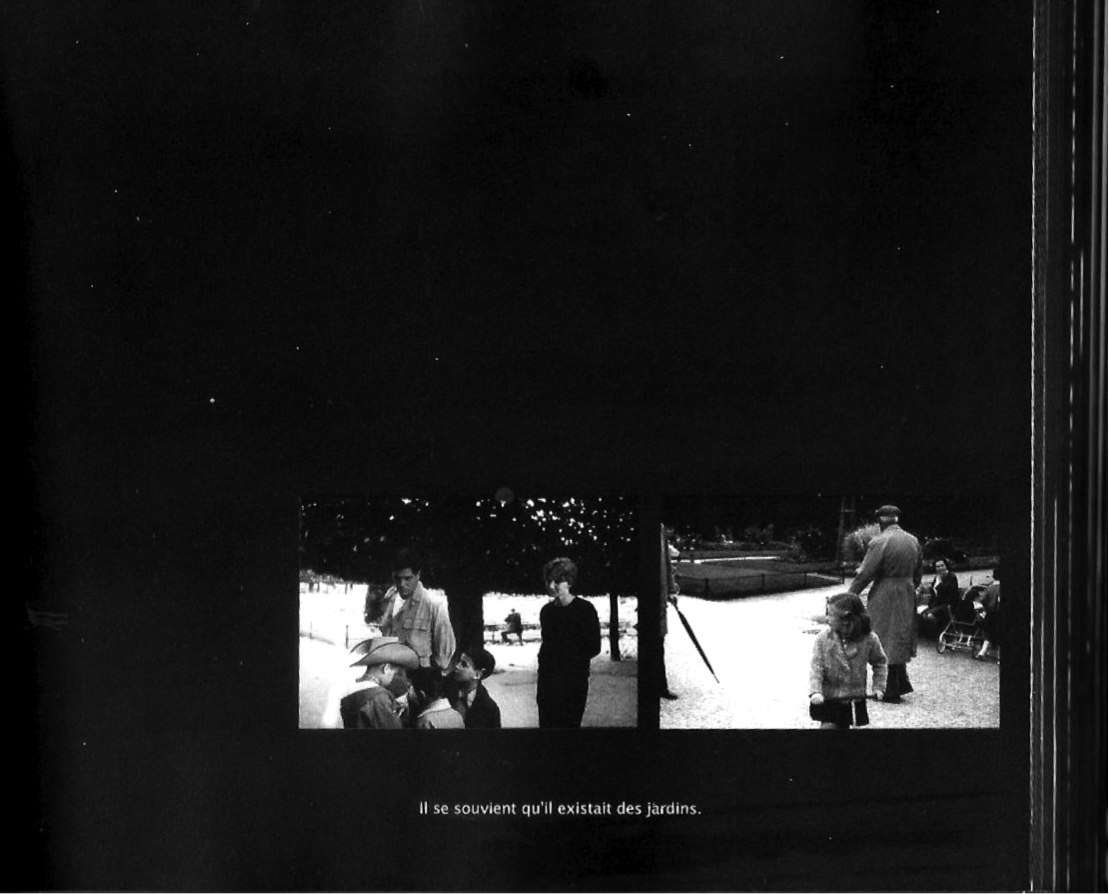

Inquiétude, « Il se souvient qu’il existait des jardins. »

Les enfants s’inquiètent aussi :

Des daims nous regardent depuis la photographie à la page 375 (A’. 375), prise, nous pouvons le supposer, dans le Jardin zoologique du Jardin des Plantes, à Paris, où Austerlitz se promène en compagnie de Marie de Verneuil. On en voit la grille et le râtelier à foin. Leur air « effarouché » explique l’inquiétude des enfants qui les regardent, traduite par des questions que les adultes ne se posent plus.

Voir la photographie des daims agrandie et recadrée.

« Mais il est où ? Pourquoi il se cache ? Pourquoi il ne bouge pas ? Est-ce qu’il est mort ? », devant les animaux prostrés du zoo (A. 358).

Sebald nous permet d’entrer dans l’univers de l’enfance, comme un autre Proust, qu’il continue. Les enfants jouent : diorama, cirque avec magicien, bal masqué, jeu de volant, « albums Chaplin », tels sont les viatiques des enfants à travers le temps.

Quelques moments du récit de Sebald échappent à la prémonition de destruction imminente qui hante ce livre. On se prend à rêver, comme le fait le philosophe Elisabeth de Fontenay, une réconciliation entre les animaux et les hommes[19].

Or, lorsque Věra lui montre la photographie qui le représente enfant, costumé en page, tout de blanc, Austerlitz ne peut pas en saisir le bonheur. Ne l’ayant jamais connu, il ne le reconnaîtra pas, et il en demeurera dépossédé.

« […] quand tout sera blanc, comment les écureuils feront-ils pour savoir où ils ont caché leurs provisions ? » demandait Jacques enfant, voyant tomber la neige (A. 280‑281). Je ne puis qu’indiquer rapidement ici, la présence des objets dans l’œuvre de Sebald, que certains les ordonnent afin de les étudier ou les remployer, que d’autre entassent dans un bric-à-brac, ou les emportent avec eux comme des trésors ; la perspective biographique de l’objet, mise en œuvre par Walter Benjamin, tout comme son attention portée à l’enfance, se lisent ici en filigrane.

Par exemple, les poubelles numérotées et alignées contre un mur, sur la photographie d’une rue de Theresienstadt (A’. 276).

Les jeux auxquels se livre Austerlitz adulte sont inquiétants, qu’il s’imagine sur l’échiquier noir et blanc de sa fin de partie – fin de partie concrétisée, du reste, en référence à Beckett, lors de sa visite de Theresienstadt, par la photographie des poubelles numérotées, ces urnes modernes – ou si, l’instant d’un clignement d’yeux où il se revoit enfant, il revient à la vie « pour ainsi dire à la veille de ma mort », ou encore qu’il s’épuise à manipuler les photographies sur une table, comme un jeu de cartes, pour en faire sortir un sens :

« […] Austerlitz me dit que parfois il restait assis des heures devant ces photographies, ou d’autres extraites de son fonds, qu’il les étalait face en bas, comme pour une réussite, et qu’ensuite, chaque fois étonné par ce qu’il découvrait, il les retournait une à une, tantôt les déplaçait, les superposait selon un ordre dicté par leur air de famille, tantôt les retirait du jeu jusqu’à ce qu’il ne reste plus que la surface grise de la table ou bien qu’il soit contraint, épuisé par son travail de réflexion et de mémoire, de s’allonger sur l’ottomane. » (A. 166)

Est-ce ainsi que Sebald lui-même a composé son livre ? Comme une réussite ?

Les photographies, éclairant son récit d’une lueur de ténèbres, lui ont permis de porter l’inquiétude parmi la complexité d’un monde qui attend encore une pacification. Austerlitz regarde vers le passé, comme l’Ange de l’Histoire du dernier texte de Walter Benjamin : Sur le concept d’histoire (XI) ((Walter Benjamin : Sur le concept d’histoire (XI). Dans Œuvres III : Œuvres, 3 vol., Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2000. Traduction par Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch ; Paris, capitale du xixe siècle. Le livre des passages, Paris, Ed. du Cerf, 1997. Traduction de l’allemand par Jean Lacoste.)).

Sur la photographie du cimetière de Tower Hamlets, (A’. 329) à Londres, nous voyons une tombe d’où semble s’élancer, « pétrifié », un ange pâle qui n’a plus de bras. Elle porte cette inscription : « UNTIL THE DAY BREAK, AND THE SHADOWS FLEE AWAY » (Song of Solomon 2:17, King James Bible (Cambridge Ed.))

Sur une photographie à la page 416 (A’. 416) on voit une arrière-cour où apparaissent le sommet d’une cheminée, des conduits d’évacuation d’eau, une poutrelle métallique, entourés de barbelés.

La dernière photo du livre présente la vue d’un monde urbain ruiné, celle que le narrateur, désormais en possession de la clé de la demeure d’Austerlitz à Londres et ayant hérité de ses photographies, et peut-être de sa tâche d’historien, voit de sa chambre d’hôtel, à Anvers de nouveau – tout comme le paysage que traversait Austerlitz marchant vers Theresienstadt montrait une nature en cendres.

Il n’y a plus trace de nature sur une photographie de format panoramique (A’. 270-271). Austerlitz dépasse ce complexe pétrochimique, rouillé et nimbé de vapeur blanche, allant à pied de Lovocise à Terezín.

Ne nous est-il plus donné, aujourd’hui, que de nous souvenir, avec le personnage de La jetée de Chris Marker : « […] qu’il existait des jardins. » ?

Chantal Bizzini

Chercheuse indépendante, Paris

Notes

- Charles Dickens, Great Expectations, 1860-1861 : « N’ayant jamais vu ni mon père, ni ma mère, même en portrait puisqu’ils vivaient bien avant les photographes, la première idée que je me formai de leur personne fut tirée, avec assez peu de raison, du reste, de leurs pierres tumulaires. » Traduction par Charles Bernard-Derosne, Hachette, 1896 (Tome 1, p. 1-8). [↩]

- W.G. Sebald, Austerlitz, Paris, Gallimard, 2006, Folio, p. 401 : « […] wo ich anlangte, als es Abend wurde. » W.G. Sebald, Austerlitz, Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003, Lizensausg. Carl Hanser Verlag, München, 2001 (et première édition française : Arles, Actes Sud, 2002). L’édition française, Gallimard (Folio), sera désormais abrégée en A, les citations renvoient à cette édition. Les photographies décrites dans l’article proviennent par contre de l’édition allemande : W.G. Sebald, Austerlitz, Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003, Lizenzausg, qui sera désormais abrégée en A’ (la couverture insérée au début de l’article fait exception car elle provient de l’édition Carl Hanser Verlag, München, 2001). [↩]

- Voir, par exemple : André Breton, Nadja, Gallimard, Le Livre de Poche, Paris, 1964. [↩]

- Voir : Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte, Flammarion, Garnier-Flammarion, Paris, 1998. [↩]

- « Et celui ou cela qui est photographié, c’est la cible, le référent, sorte de petit simulacre, l’eidôlon émis par l’objet, que j’appelerais volontiers le Spectrum de la Photographie, parce que ce mot garde à travers sa racine un rapport au « spectacle » et y ajoute cette chose un peu terrible qu’il y a dans toute photographie : le retour du mort. » Roland Barthes, La chambre claire, p. 22-23. [↩]

- « Au contraire de ces imitations, dans la Photographie, je ne puis jamais nier que la chose ait été là. Il y a double position conjointe : de réalité et de passé. » Roland Barthes, La chambre claire, p. 120. [↩]

- Les photographies du roman « Austerlitz » qui sont accessibles en hyperlien dans l’article proviennent également de l’édition allemande de l’œuvre : W.G. Sebald, Austerlitz, Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003, Lizenzausg. [↩]

- La photographie et la légende ci-dessous proviennent de M. Mario Groleau, qu’il a eu l’extrême amabilité de me les donner. Voir http://mgroleau.com/photo/uk/ensignselfix1620.html [↩]

- Une photographie de Roger Fenton : The Valley of the Shadow of Death, Crimea, 1855. John Szarkowski, The Photographer’s Eye, The Museum of Modern Art, 2009, p. 43. [↩]

- Voir le film sur : http://www.youtube.com/watch?v=CSPW9lTN6oQ [↩]

- Stéphane Mallarmé, « Le tombeau d’Edgar Poe », disponible sur Internet. [↩]

- Luigi Ghirri (1943-1992) est un photographe italien contemporain. Ses œuvres incluent : Kodachrome, préface de Gianni Berengo Gardin, Contrejour et Punto e Virgola, 1978 ; Project Prints, édité par Elena Re, textes de Andrea Bellini, Paola Borgonzoni Ghirri, Luigi Ghirri, Massimo Minini, Elena Re, éd. bil. anglais/italien, Dijon, France, Les Presses du réel, 2012 et Lezioni di fotografia, A cura di Giulio Bizzarri e Paolo Barbaro, con uno scritto biografico di Gianni Celati, Editore Quodlibet, 2010. [↩]

- Alain Resnais, Toute la mémoire du monde, film documentaire court métrage, 1956. [http://www.youtube.com/watch?v=DdhYh_4vJ7g] [↩]

- Les journées et les nuits, Office national de radiodiffusion télévision française, José Maria Berzosa, interprète : Muller, Michel ; participant : Jorge Luis Borges, 1969. [http://www.ina.fr/playlist/art-et-culture/edites-par-christian-bourgois.294849.CPF86608881.non.fr.html] [↩]

- C’est moi qui souligne : « eine Art Eingang zur Unterwelt » dans le texte. [↩]

- La Jetée, film français de Chris Marker, 1962, d’une durée de 28 minutes. La Jetée / Sans soleil, de Chris Marker, Arte vidéo, 2003, DVD (EAN 3453277866577). [http://www.youtube.com/watch?v=_LLYrQndqhc`] [↩]

- Voir : Chris Marker, La Jetée : Ciné-roman, Paris, Kargo et l’Éclat, 2008. [↩]

- David Rousset, L’Univers concentrationnaire, 1946, Paris, Éditions de Minuit, 1965. [↩]

- Élisabeth de Fontenay (née en 1934), philosophe et essayiste française. Parmi ses œuvres : Le Silence des bêtes, la philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998. [↩]