L'accès au service que vous demandez nécessite d'être authentifié. L'authentification sera conservée jusqu'à demande de déconnexion de votre part, via le bouton "se déconnecter".

Alias oublié ? Mot de passe oublié ?Si vous n'avez pas d'alias, vous pouvez créer votre compte.

MONTIER, Jean-Pierre, « L’illustration photographique “d’après nature” : degré d’art de plus ou de moins ? »

Article présenté lors du séminaire Artifice, à paraître dans les actes du séminaire.

Pour citer cet article :

MONTIER, Jean-Pierre, « L’illustration photographique “d’après nature” : degré d’art de plus ou de moins ? », article présenté lors du séminaire Artifice, à paraître dans les actes du séminaire. Publié sur Phlit le 20/03/2013. url : http://phlit.org/press/?p=1079

« [Ma grand-mère] eût aimé que j’eusse dans ma chambre des photographies des monuments ou des paysages les plus beaux. Mais au moment d’en faire l’emplette, et bien que la chose représentée eût une valeur esthétique, elle trouvait que la vulgarité, l’utilité reprenaient trop vite leur place dans le mode mécanique de représentation, la photographie. Elle essayait de ruser et, sinon d’éliminer entièrement la banalité commerciale, du moins de la réduire, d’y substituer, pour la plus grande partie, de l’art encore, d’y introduire comme plusieurs “épaisseurs” d’art : au lieu de photographies de la Cathédrale de Chartres, des Grandes Eaux de Saint-Cloud, du Vésuve, elle se renseignait auprès de Swann si quelque grand peintre ne les avait pas représentés, et préférait me donner des photographies de la Cathédrale de Chartres par Corot, des Grandes Eaux de Saint-Cloud par Hubert Robert, du Vésuve par Turner, ce qui faisait un degré d’art de plus. Mais si le photographe avait été écarté de la représentation du chef-d’œuvre ou de la nature et remplacé par un grand artiste, il reprenait ses droits pour reproduire cette interprétation même[1]. »

Le plus ou moins d’art : deux lectures de Proust

Je m’appuierai sur la citation de Proust mise en exergue, car elle est significative à plus d’un titre des problèmes spécifiquement posés par la photographie au regard de la notion d’artifice. Cet extrait de Du côté de chez Swann est d’abord un témoignage sur la réception historique de cette image ou ce procédé. Pourtant, sans doute parce qu’il est célèbre, le passage en question est souvent mal compris, ou perçu au premier degré. Il faut donc rappeler brièvement son contexte. D’abord, le ton est nettement humoristique : le narrateur se moque gentiment de l’idéalisme de sa grand-mère et des questions existentielles qu’elle se pose lorsqu’elle doit faire des emplettes pour choisir des cadeaux, notamment à l’occasion de la fête du jeune Marcel. En matière de littérature, déjà, elle avait dû renoncer à offrir « les poésies de Musset, un volume de Rousseau et Indiana », car elle s’était fait réprimander par le père du narrateur qui l’avait « presque traitée de folle ». Retournant chez le libraire, « elle s’était rabattue sur les quatre romans champêtres de George Sand[2] », parmi lesquels François le Champi, une œuvre mieux adaptée qu’Indiana à un jeune lecteur, mais qui vient à entrer dans le même rapport avec Musset ou Rousseau que la photographie du Vésuve, d’un côté, avec, de l’autre, sa peinture par Turner. L’équation — reposant sur la dichotomie entre, disons, art populaire et art savant — est claire et acceptable idéologiquement, du moins tant qu’on ne sait pas combien en réalité Marcel révéra ce François le Champi, texte mineur peut-être sur le plan de l’histoire littéraire mais essentiel dans son expérience de la lecture, sa vocation d’écrivain et son rapport avec la littérature même. Ensuite, en matière d’art visuel cette fois, il est certain que le parallèle entre peinture et photographie est quelque peu biaisé du seul fait qu’il s’agit non pas de les envisager comme objets à exposer en public, mais seulement comme éléments décorant la chambre de Marcel, et qu’on imagine mal sa grand-mère, tout attachée qu’elle fût à donner ce qu’elle estimait de meilleur à son petit-fils, faire pour lui l’emplette d’un « vrai » Turner ! Si, en la circonstance, la photographie « reprend ses droits », c’est d’abord pour des raisons de saine économie domestique ; ce qui n’empêche pas qu’il y ait aussi des motifs esthétiques sous-jacents : la grand-mère tient à cantonner les ambitions artistiques de la photographie au domaine de la reproduction du tableau, qui, lui, est perçu comme une « interprétation », ce que la photo n’est pas véritablement. C’est pourquoi une photographie est vulgaire et commerciale lorsqu’elle prétend rivaliser avec la peinture dans la restitution des beautés monumentales ou naturelles, mais accède à la dignité s’il ne s’agit que de reproduire les peintures que Corot, Robert ou Turner en ont faites. Posant ce partage entre des valeurs (reproduction mécanique versus interprétation), l’aïeule est baudelairienne sans le savoir, n’accordant quelque degré de participation de la photographie à l’art qu’à condition « qu’elle rentre dans son véritable devoir, qui est d’être la servante des sciences et des arts, mais la très humble servante, comme l’imprimerie et la sténographie, qui n’ont ni créé ni suppléé la littérature[3]. »

Toutefois, ce passage dit-il le dernier mot de Marcel Proust sur la distinction entre peinture et photographie ? Il n’énonce en fait que le point de vue de sa grand-mère dans ses soucis d’adaptation du cadeau à son destinataire, et est même si distancié qu’il se prolonge par un constat d’échec : « Il faut dire que le résultat de cette manière de comprendre l’art de faire un cadeau ne furent pas toujours très brillants. L’idée que je pris de Venise d’après un dessin du Titien qui est censé avoir pour fond la lagune, était certainement beaucoup moins exacte que celle que m’eussent donné de simples photographies[4]. »

Au-delà de la précieuse valeur archéologique que ce texte possède quant à la réception à la fois clivée et contradictoire de la photographie, il est possible — c’est la lecture que j’en proposerai — que sous le masque de l’humour Proust y esquisse une théorie esthétique rejetant l’idée de l’Art en tant qu’absolu, ou plus exactement rompant avec l’idée selon laquelle la littérature (ou son antique sœur et ennemie, la peinture[5]) n’ont d’autre but que de reproduire le seul monde visuel. Car, après tout, ce que l’on dédaigne, sous l’appellation de « mode mécanique de représentation, la photographie », rend peut-être accessibles d’autres réalités que celles que se donnaient pour but de restituer la « grande » peinture ou la « grande » littérature. De même, la lecture de François le Champi, par-delà « les procédés de narration destinés à susciter la curiosité et l’attendrissement », donnait en réalité à Marcel « la nostalgie d’impossibles voyages dans le temps[6] ». Tout comme ce roman pour le jeune public, genre mineur qu’on classera plus tard sous le vocable de « paralittérature », la « simple photographie » de Venise intéresse Proust autant que le dessin du Titien.

Point du tout par anticonformisme, mais parce que, tandis que son aïeule croit en des « épaisseurs d’art » (ce pour quoi elle préfère encore une gravure à une photographie), lui se concentre sur les épaisseurs de temps auxquelles donnent accès — mieux parfois que les plus grands chefs-d’œuvre — aussi bien les seuls noms de pays ou de famille que les romans de modeste ambition, ou justement ces objets humbles que sont les photographies, que, tel son maître Ruskin, Proust collectionne avec délices[7]. Si le narrateur n’ose parler de snobisme à propos du jugement émis par sa grand-mère sur les « simples photographies », et si Marcel Proust est comme elle baudelairien, il l’est bien différemment, au nom cette fois de ce que le poète avait dénommé « art mnémonique », qui va très au-delà de la restitution d’un objet visuel, quel qu’il soit. Cet art, qui tient sa singularité esthétique du rapport qu’il pose avec le temps, Baudelaire l’avait décelé chez Constantin Guys, qui dessinait sur le vif, notamment lors de la Guerre de Crimée :

« Dans l’exécution de M. G. se montrent deux choses : l’une, une contention de mémoire résurrectionnelle, évocatrice une mémoire qui dit à chaque chose “Lazare, lève-toi !” ; l’autre, un feu, une ivresse de crayon, de pinceau, ressemblant presque à une fureur. C’est la peur de n’aller pas assez vite, de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse n’en soit extraite et saisie ; c’est cette terrible peur qui possède tous les grands artistes et qui leur fait désirer si ardemment de s’approprier tous les moyens d’expression […] pour que finalement l’exécution, l’exécution idéale, devienne aussi inconsciente, aussi coulante que l’est la digestion pour le cerveau de l’homme bien portant qui a dîné[8]. »

Il est assez clair que la « contention de mémoire résurrectionnelle », la « peur de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse n’en soit extraite et saisie » donnent, par une étonnante anticipation, les formules mêmes sur lesquelles reposeront les phénomènes de réminiscence qui sont les piliers du roman de Proust.

Certes, il s’agit avec Guys de dessin, mais d’une nouvelle manière de le concevoir, comme procédant à une synthèse du temps plutôt que de l’espace. La différence purement technique n’est rien, insiste Baudelaire, l’important est ce qui se passe dans le cerveau de l’artiste (« En fait, tous les bons et vrais dessinateurs dessinent d’après l’image écrite dans leur cerveau et non d’après nature[9]. »), et l’essentiel est qu’il parvienne à effacer les artifices dont il use, de quelque nature qu’ils soient, de sorte que « l’exécution idéale devienne aussi inconsciente, aussi coulante que l’est la digestion pour le cerveau de l’homme bien portant qui a dîné. » Or cet « art mnémonique », qui fait de l’humble Guys, « reporter graphique[10] », l’égal de Corot, est tout aussi « synthétique et abréviateur[11] » que la grande peinture, dès lors que la distinction n’est pas d’ordre mécanique mais qu’elle porte sur l’objet de la mimèsis, qui n’est plus tant la restitution visuelle que l’impression temporelle qui lui est liée.

Il est donc possible de proposer une double lecture du texte de Proust.

La première, disons « techniciste », serait assimilable à l’idéologie de sa grand-mère : elle restitue la doxa d’époque quant au procédé photographique, décrit sa vocation communément admise et les limites dans lesquelles elle doit borner ses ambitions. Cette conception emboîte le pas de la traditionnelle querelle des arts (renvoyant à la vieille distinction entre arts mécaniques et libéraux), et sans toutefois ostraciser la photographie, elle propose une voie moyenne, grâce aux notions d’épaisseur ou de degré d’art, qui expriment clairement l’idée d’une hiérarchie ou d’une échelle allant, de bas en haut, des objets marqués du sceau de l’industrie qui les a produits, à ceux sur lesquels cette marque n’apparaît plus. On le sait, les esthétiques tant classiques que romantiques ou symbolistes requièrent, en première analyse du moins, l’effacement ou la disparition du moindre artifice, de toute trace de la facture de l’œuvre, sous son « fini » et grâce à la dynamique transcendantale qu’il est censé favoriser. Dans le texte de Proust, Swann représente justement cet expert en esthétique auquel la grand-mère fait appel afin d’éviter au jeune narrateur d’entrer dans une relation incomplète ou médiocre avec ces chefs-d’œuvre que sont la cathédrale de Chartres, les Fontaines de Saint-Cloud ou le Vésuve (considéré romantiquement comme une sublime œuvre de la Nature). Mais la question est : jusqu’à quel point Proust lui-même partage-t-il le jugement émis par sa grand-mère, selon lequel les photographies de ces monuments, si précieuses soient-elles pour se les remémorer, ne transmettent cependant rien d’essentiel, à raison justement du degré d’artifice technique dont ces images portent la marque, une marque supposément gommée au contraire par les Corot, Robert ou Turner ? Et quand bien même ce « degré d’art de moins » serait-il incontestable devant des images trop peu élaborées pour être autre chose que des documents, Proust doit-il renoncer à y recourir dès lors qu’il conçoit lui-même son projet littéraire comme relevant d’un forme inédite de réalisme, qui envisage non la choséité du réel mais, comme avec un « télescope[12] », ses métamorphoses « dans le Temps » (ultima verba du roman) ?

Une deuxième lecture me paraît plus fidèle, plus proprement proustienne, balayant la question des techniques, considérant que tous les produits mimétiques reposent nécessairement sur l’emploi d’artifices ; elle déplace la question du degré ou de l’épaisseur de l’artefact en direction de la synthèse cérébrale dont parlait Baudelaire, pointant que, comme Guys, le héros de la « modernité », l’objet mimétique qui intéresse Proust n’est pas l’espace mais le temps. Alors une photographie de Venise vaut absolument un Turner ou un Titien : en termes de mimétique visuelle, sans doute est-elle une image grossière, dont les artifices sautent aux yeux, tandis que la peinture les efface ou a su habituer son public à la façon dont elle les occulte ; mais en termes de temps c’est le contraire : Titien ne montre pas Venise, il ne montre que du Titien, tandis que la plus « simple photographie » est grosse de quelque chose de vrai quant à Venise dans le temps.

Avant d’évoquer plus loin des œuvres contemporaines de la Recherche, quoique nettement moins ambitieuses il est vrai, il me paraît nécessaire d’exploiter ce passage de Du Côté de chez Swann afin, procédant par étapes, de poser ces deux idées :

1. Dès ses origines et pour longtemps, l’image issue du procédé photographique apparaît, aux yeux de ce que Baudelaire encore appelait le « public moderne », inextricablement mêlée de technique, incapable de s’extraire de la gangue industrielle d’où elle est née ni d’effacer tout à fait les artifices chimiques et optiques qui l’ont générée. Peut-être parce que, contrairement au cinéma (qui est pourtant bien davantage une industrie), elle est à peine narrative. Bourdieu, en 1965, parlera encore d’un « art moyen », appellation qui rappelle les « degrés d’art » de l’aïeule de Marcel, sans que l’on sache si l’appréciation est celle seulement du public ou finalement celle aussi du sociologue qui l’étudie[13].

2. Cependant, cette impossibilité à apparaître comme une image pure, cette réticence à l’idéalité, cette irréductible discordance avec la visée ontologique posée par l’esthétique en particulier romantique[14], bref tous ces handicaps natifs ont permis à la photographie de jouer, tant envers la peinture que la littérature, un rôle d’opérateur de décentrement, de décalage. C’est là tout l’intérêt de ce personnage de Guys, le « peintre moderne » tel que l’avait décrit Baudelaire, immergé dans le présent de la sensation, dans « le transitoire le fugitif, le contingent[15] » mais leur donnant pourtant le caractère de l’éternité, le même que Proust recherche, lui, dans les expériences condensées dans les épisodes (en eux-mêmes assez humbles ou simples aussi, convenons-en) de la madeleine, de la serviette humide ou des pavés inégaux de l’hôtel de Guermantes (qui lui rappellent Venise). Tout l’intérêt de la photographie est justement d’incarner sinon un modèle du moins un mode de représentation inassimilable à la mimèsis classique, et en tout cas d’en déporter les enjeux. C’est bien pourquoi Proust et Baudelaire sont autant fascinés que réticents à son égard. La question qui nous poserons plus loin sera celle de la cohabitation ou du voisinage entre les deux visées mimétiques, littéraire et photographique : car, pour reprendre la métaphore digestive employée par Baudelaire, si l’on peut aisément concevoir que l’exécution d’une photographie un jour « devienne inconsciente », comment en revanche peut-on la pointer comme inassimilable et supposer son ingestion en milieu littéraire « aussi coulante que l’est la digestion pour le cerveau de l’homme bien portant » ?…

Complexification du paradigme de l’artificialité

Cet état des lieux qu’avec l’appui de Marcel Proust nous présentions plus haut visait à poser avec clarté le problème, mais il possède deux défauts. Le premier est de faire comme si les jugements esthétiques, même proférés par des artistes aussi éminents que Baudelaire et Proust, étaient désintéressés, purs : il n’en est évidemment rien. Le célèbre texte de Baudelaire contre l’usage du daguerréotype, dans son Salon de 1859, est tout entier une charge contre le règne de la bourgeoisie, contre la démocratie même et l’affadissement du goût qui l’accompagne nécessairement[16]. L’horreur que Flaubert — qui partageait bien sûr cette détestation du bourgeois — exprimera à l’idée de voir ses œuvres illustrées est inséparable de l’abominable oxymore contenu dans le titre de la revue publiée par Jacques Arnoux, « L’art industriel », dans L’Éducation sentimentale. Chez Proust, les aimables préjugés de sa grand-mère ne sont rien au regard des critères esthétiques imbéciles choisis par Sainte-Beuve ou par Madame Verdurin, des types bourgeois, réels ou romanesques, dont le snobisme contraste avec un monde ou une pratique de la relation artistique qui étaient jadis bien plus aristocratiques et dont La Recherche porte aussi la nostalgie. Bref, il convient de souligner que la photographie servit constamment d’objet symbolique, presque de fétiche, en tout cas de repoussoir, et que toutes les critiques, négatives ou non, qui lui furent adressées eurent des visées indissociablement esthétiques et politiques.

Le second inconvénient réside en ce que nous n’avons en fait que proposé une sorte de coupe dans le fil historique, évoquant sur environ soixante ans la réception de la photographie, pointant ses contradictions et ses équivoques, mais occultant un autre aspect : sa genèse. Or il est certain que n’importe quelle invention — qu’il s’agisse de la roue, de l’imprimerie ou de la photographie — répond à une nécessité et à une logique bien plus complexes que ce que permettent d’en estimer ses premiers effets sociaux ou sa réception sur le court terme. Nous allons voir que l’artificialité de cette image industrielle et industrieuse, ce cordon ombilical qui semble la lier avec l’ère de la technique, recèle des subtilités qui requièrent de complexifier notre paradigme.

En fait, l’apparition de la photographie parmi les techniques permettant de produire des images équivalant à celles de la peinture et du dessin, ou les remplaçant, se fit paradoxalement sous le signe de la suppression des artifices auxquels peinture et dessin avaient recours jusqu’alors pour restituer le visible. L’image engendrée par la seule « nature » allait accomplir l’idéal d’une mimesis parfaite, car « achéropoiète », sans intervention de la main humaine, recréant au passage tout un imaginaire de la « véronique », la vraie icône[17]. Si les théories de la photographie comme véronique datent du XXe siècle, elle n’en courent pas moins au fil du XIXe, et sont d’autant plus prégnantes qu’elles prennent leur origine bien avant l’invention elle-même. On trouve ainsi dans Giphantie, un roman de Tiphaigne de la Roche paru en 1760, l’histoire d’un naufragé se retrouvant dans une île africaine où l’on a construit un palais dont les fenêtres présentent des tableaux réels aux yeux de ceux qui les fixent, grâce à des verres ayant le pouvoir de miroirs sachant conserver les images passagères. L’hôte qui les présente au voyageur lui dit : « Vous avez un tableau d’autant plus précieux qu’aucun art ne peut en imiter la vérité[18] ». Il s’agit de bien plus qu’un simple trompe-l’œil, c’est-à-dire d’un type de mimèsis dont on admire précisément l’artifice permettant de faire disparaître toute trace d’art : en effet, il est dit de cette image/miroir qu’elle a été obtenue sine manu facta, sans technè, sans art, ni travail, ni artifice, qu’elle ne saurait mentir, qu’elle est naturelle, et accomplit l’idéal (Balzac, dans son Chef-d’œuvre inconnu, dira plutôt : la folie) d’une illusion sans leurre, garante de vérité littérale et non plus seulement de vraisemblance. La formule de Jules Janin, en 1839, selon laquelle on aurait enfin découvert le « miroir qui garde toutes les empreintes », sera un héritage de cette utopie[19]. Niepce et Arago ne feront que reprendre (sans le savoir probablement) ce mythe fondateur, le premier en insistant sur la « spontanéité » de l’action de la lumière, le second en comparant le daguerréotype aux dessins de la Description de l’Egypte, dévaluant les « hiéroglyphes fictifs » des dessinateurs pour mieux souligner que le procédé de Niépce aurait fourni, lui, des « hiéroglyphes réels[20] ».

Cette illusion d’une parfaite adéquation avec l’objet visuel à reproduire fut vigoureusement dénoncée par Baudelaire (« Ils croient cela, les insensés ! ») dans son Salon de 1859. Il n’empêche : une bonne part de l’histoire de la photographie et du dialogue vif — et le plus souvent conflictuel[21] — qu’elle allait connaître avec les arts mimétiques reconnus (peinture, sculpture et littérature), tournera autour de ces questions lovées les unes aux autres : si la photographie, étant en contact direct avec la nature, se substitue à l’art, comment peut-elle prétendre dans le même temps lui appartenir ? Dans quelles conditions peut-elle participer d’une certaine mimèsis et de quel ordre est-elle ? Jusqu’où est-elle sans artifice, et finalement sans art ? Si elle est sans art, pourquoi craindre qu’elle remplace la peinture ou la littérature ? Si elle doit coexister avec elles, doit-on redouter qu’elle puisse contaminer les mimèsis littéraire et picturale, les entraîner à leur tour en direction de la nature brute, infra-mimétique, donc en direction du « sans art » abhorré des esthètes mais adulé par le public des « nouveaux adorateurs du soleil » que conspue Baudelaire ? On a en germes les problèmes qui seront posés jusqu’au XXe siècle par les esthétiques du document, de l’art dit « brut »…

Les conséquences de cet ensemble de questions seront très diverses, selon que l’on considère les photographes, les peintres ou les écrivains.

Les photographes réagiront dans deux directions opposées, soit en aggravant soit en gommant les discordances avec la doxa esthétique. Francis Wey, dans La Lumière cherchera à poser les conditions de possibilité d’un style personnel par-delà le caractère anonyme : en effet, si cette image exclut tout artifice dès lors qu’elle élude l’intervention du photographe (accessoire parmi d’autres), se pose fondamentalement la question de son attribution, de savoir qui l’a faite : comme le laisse plaisamment entendre William Henry Fox Talbot dans The Pencil of Nature[22], ne sont-ce pas la meule de foin, la fougère ou le paysage de Paris qui se sont en quelque sorte auto-dessinés ?… Certains pointeront en revanche la nouveauté radicale du regard que le procédé permet, souligneront qu’il s’agit d’une image à nulle autre pareille, capable de transformer celui qui la regarde, porteuse de ce qu’on appellera plus tard un inconscient optique, qui serait en même temps un inconscient technique, ce qui par conséquent mènerait à valoriser l’artifice pour lui-même, donc à rompre avec la tradition de la mimèsis en direction d’un autre type de plaisir, plus « moderne » ou plus immanent.

En revanche, les Pictorialistes (Demachy en France, par exemple) s’acharneront à démontrer que le procédé n’est pas si mécanique qu’on lui en fait le reproche, que l’œil et la main interviennent, que les manipulations liées au développement et au tirage sont la part essentielle dans laquelle sont réinvestis un style individuel, une vision personnelle, et qu’il est aussi licite de signer une photographie qu’un tableau. Ce sera l’objectif commun des divers mouvements pictorialistes que de refermer la césure ou la fracture introduite par la photographie dans l’histoire de la reproduction mimétique, de la réconcilier en somme avec la peinture, en usant de retouche systématique, de diverses gommes, pinceaux, pigments, encres, etc. Une bonne partie de leur argumentation tournera autour de la question du traitement du détail, du fini et du flou. C’est Delacroix qui en 1859 a fourni les arguments décisifs à la réflexion sur la question du style en photographie, en justifiant l’apport d’artifices permettant l’élimination de ce que le vocabulaire des peintres nommait des détails, c’est-à-dire l’intraitable quantité d’informations que contient inévitablement toute image mécanique, dès lors qu’elle est une ponction de réel brut : « Les photographies, écrit-il, qui saisissent davantage sont celles où l’imperfection même du procédé pour rendre d’une manière absolue, laisse certaines lacunes, certains repos pour l’œil qui lui permettent de ne se fixer que sur un petit nombre d’objets. Si l’œil avait la perfection d’un verre grossissant, la photographie serait insupportable : on verrait toutes les feuilles d’un arbre, toutes les tuiles d’un toit et sur ces tuiles, les mousses, les insectes, etc.[23] ». Avec la théorie dite « des sacrifices », avec les repos ou les lacunes ménagées à l’œil du spectateur, Delacroix valorise l’imperfection ou les failles du procédé — au contraire évidemment de Niepce et Arago — afin de réintroduire la part d’artifice indispensable à la compatibilité avec l’art en tant qu’il est « synthétique », de rendre possible le raccord entre les arts mimétiques traditionnels et la nouvelle technique. Immédiatement Gustave Le Gray s’empare de l’argument pour écrire à son tour : « À mon point de vue, la beauté artistique d’une épreuve photographique consiste au contraire presque toujours dans le sacrifice de certains détails, de manière à produire une mise à l’effet qui va quelquefois jusqu’au sublime de l’art. » Vers 1855-1856, en effet, Le Gray photographiait la forêt de Fontainebleau, un sujet commun avec les peintres, en évitant de prétendre restituer une vérité trop crue, grâce au calotype et au papier ciré sec qui permettent de « rendre la finesse de la végétation tout en conservant ce soupçon de flou, ce moelleux qui laisse le regard s’imprégner de l’image tout entière sans être fatigué ni distrait par l’excès de détail[24]. »

Il conviendrait évidemment d’aller au-delà du seul Delacroix pour décliner ce que furent les positions — très diverses — des peintres par rapport à cette image qui les fascine ou les horripile. Il est probable que le réalisme pratiqué par Ingres notamment est une réponse, sur le mode de la virtuosité, au défi lancé par le caractère très littéral du rapport que la photographie pose avec le réel. Très vite des peintres utilisent des photographies comme substitut aux séances de pose de leurs modèles, voire pour des paysages (Fromentin, par exemple). Mais l’effet majeur de la photographie sera sans doute de faire sortir les peintres de leur atelier. Apparaît un clivage entre ceux qui continuent à y peindre et ceux qui désormais vont à la recherche du « motif ». Ceux, d’un côté, qui peignent en atelier d’après modèle éventuellement photographique, et, de l’autre, ceux qui relèvent le défi de la nouvelle image en sortant inventer un nouveau rapport au réel. Maupassant, dans La vie d’un paysagiste, un somptueux texte en forme de lettre censément écrite d’Étretat, et publié dans Gil Blas le 28 septembre 1886, décrit parfaitement ce clivage en évoquant dédaigneusement les peintres qui n’ont pas encore compris qu’il leur fallait quitter leur atelier et aller peindre à la lumière, pour peindre les choses sous le signe de cette lumière, changeante et soumise au temps ; Maupassant livre pratiquement la théorie esthétique impliquée par cette mutation :

« Parfois, je m’arrête, stupéfait d’observer tout à coup des choses éclatantes dont je ne m’étais jamais douté ! Regarde les arbres et l’herbe en plein soleil, et essaie de les peindre. Tu essaieras. Tout le monde a fait du paysage au soleil, parce que tout le monde est aveugle. Mon cher, les feuilles, l’herbe, tout ce que le soleil frappe en plein n’est plus coloré, mais luisant, et d’un luisant tel que rien ne le peut rendre. Or on ne saurait peindre ce qui brille ; on ne saurait même en donner l’illusion. L’an dernier, en ce même pays, j’ai souvent suivi Claude Monet à la recherche d’impressions. Ce n’était plus un peintre, en vérité, mais un chasseur. Il allait, suivi d’enfants qui portaient ses toiles, cinq ou six toiles représentant le même sujet à des heures diverses et avec des effets différents. Il les prenait et les quittait tour à tour, suivant les changements du ciel. Et le peintre, en face du sujet, attendait, guettait le soleil et les ombres, cueillait en quelques coups de pinceau le rayon qui tombe ou le nuage qui passe, et, dédaigneux du faux et du convenu, les posait sur sa toile avec rapidité. »

Les points communs sont frappants entre ce texte et celui de Baudelaire décrivant le comportement de Constantin Guys (voir supra), trente ans plus tôt ; ce que fait Claude Monet d’après Maupassant consiste bien, pour le peintre « moderne », à s’affranchir des anciens artifices picturaux, à restituer un nouveau type d’illusion, et à répondre au défi photographique sur son terrain, face au réel et aux « impressions » qui en émanent, c’est-à-dire à inventer une mimèsis orientée vers la restitution temporelle qui exige du peintre (comme le fait déjà le photographe, comme le fera aussi Elstir chez Proust) qu’il attende, guette le soleil et les ombres, cueille le rayon qui tombe avec rapidité…

Les écrivains quant à eux vont être très partagés. Nerval rejettera vigoureusement l’appareil qu’il avait emporté lors de son voyage en Orient, l’estimant profondément incompatible avec son imaginaire (une position qu’on retrouve jusqu’à Barthes, évoquant la photographie comme « interdite d’imaginaire »)[25]. Inversement, Hugo reprendra l’idée émise par Talbot d’un prolongement de la création divine par l’intermédiaire du « crayon de la nature » et parlera d’une « collaboration avec le soleil[26] », rendant finalement homogènes la production humaine et la Création divine, l’action des rayons et l’intervention de la main, ce qui est logique si l’on considère sa propre production plastique, elle-même orientée vers la dialectique des rayons et des ombres, vers la voyance et le rêve plutôt qu’en direction d’une restitution réaliste des paysages[27]. Là encore, les clivages qui opposent entre eux les romantiques (dont Nerval et Hugo ne sont que deux exemples, bien entendu) sont présentés comme esthétiques, tout en étant largement surdéterminés par leurs options politiques et métaphysiques.

Ce positionnement schématique ne tient cependant que jusqu’à l’arrivée des avant-gardes littéraires et artistiques, vers 1915, lesquelles s’emparent au contraire de la photographie en tant qu’elle est justement ce procédé mécanique, physique et chimique, excluant la subjectivité, ou en tout cas permettant de développer une tout autre idée du sujet écrivant ou dessinant. Pour les Surréalistes, l’automaticité, le caractère anonyme, collectif et inconscient de la production littéraire seront largement pensés sous les auspices de l’image photographique, au point que, dans leur recherche de « grands ancêtres », la valorisation d’Eugène Atget (qui réalisait des photographies destinées aux peintres d’atelier) ne sera pas moins importante que la fervente déférence envers Lautréamont (lequel, du reste, leur fournit un paradigme d’image investie de technique avec la célèbre métaphore de la rencontre fortuite sur une « table de dissection »). La commune référence à la mécanique érotique sadienne permettra à Éluard et Man Ray de collaborer pour l’édition de Facile, et de faire en somme le pont entre l’âge classique de la représentation et la nouvelle poétique que l’ère industrielle requiert[28]. Le handicap dont la photographie souffrait depuis son origine face à la peinture est désormais balayé, inversé. C’est le paradigme du « sans art » qui se met à prévaloir, si bien que la défaillance native de la photographie devient sa qualité première. La réduction à néant des artifices et des conventions littéraires convient évidemment à des Surréalistes qui, au moins initialement, sont d’abord nihilistes, et s’appuient sur la photographie en tant qu’elle est rétive ou inapte à l’art honni, étant toute d’artifices déclarés. Là où Baudelaire percevait un symptôme de décadence, les Surréalistes voient un levier pour la déconstruction du sujet inspiré dont ils rêvent.

Paradoxalement, une fois encore, ce sont les photographes mêmes avec lesquels les Surréalistes collaborent, et dont leurs revues contribuent à faire connaître les œuvres, qui, tout en utilisant le drapeau de l’avant-garde, réintroduisent dans le traitement de leurs images des formes d’artifices et de subjectivité qui les rendent parfaitement compatibles avec l’idée d’une mimèsis, fût-elle en effet davantage temporelle que spatiale. Comment ? En associant étroitement la composition géométrique avec la saisie du mouvement instantané (Cartier-Bresson en est le meilleur exemple[29]) ; en imposant l’idée que la photographie est ce que Deleuze dénommera plus tard une « image-temps », et qu’elle produit un traitement de la durée qui lui est spécifique[30] ; en soulignant que dans l’image photographique le référent n’est plus un « modèle » mais un « imprégnant » dont la présence rémanente peut être traitée comme un effet de réel ou d’aura particulier[31]. Il faudra attendre la parution d’analyses plus distanciées et le milieu du XXe siècle pour qu’on sorte de la plate antinomie entre peinture et photographie, pour qu’on les envisage selon une logique relationnelle plus subtile et plus longue historiquement, pour qu’on souligne notamment que le procédé utilisant des lentilles pour l’objectif était lui-même un lointain héritier du système perspectiviste, donc d’artifices et de conventions utilisés depuis longtemps en peinture (sans même évoquer l’histoire des techniques de transfert d’images : camera lucida, skiagraphie, etc.), et pour qu’on reconnaisse qu’après tout le clivage introduit par la photographie au sein du système mimétique ne faisait peut-être que donner écho à un autre clivage, bien plus ancien, propre à la notion même d’image et à ses ambivalences, oscillant entre empreinte et projection, entre trace et imitation[32].

Si cavalier soit-il — le lecteur voudra bien nous en excuser —, cet aperçu historique met en exergue combien a été constante la difficulté à intégrer la photographie au sein des idéologies du sujet artiste et de l’objet esthétique. Si l’on ne peut éviter de la réduire à sa dimension technique parce que, indubitablement, elle est toute d’artifices flagrants, ne laisse qu’une faible marge d’interprétation à ses praticiens (quelque biais qu’ils inventent pour contourner cette donnée brute), alors la photographie voisine plutôt avec la science, la sociologie, la communication, au risque pour ses adeptes de découvrir qu’elle est du côté sombre de la société du spectacle[33]. En revanche, si l’on pointe le rôle majeur qu’indubitablement elle a joué à l’égard de la peinture, envers et contre la littérature aussi, ce même rôle « d’opérateur de décentrement, de décalage » dont nous parlions plus haut, alors il faut convenir que la photographie n’a pu le jouer qu’en tant qu’elle oscille entre l’art et le « sans art[34] ». Ce qui n’est pas synonyme de non-art, d’absence d’art, mais qui ne fait qu’énoncer autrement ce que plus haut nous disions à propos de Proust : qu’avec la photographie probablement émerge la possibilité d’un mode de mimèsis davantage temporel que visuel, que les artifices dont ces modèles usent ne sont pas entièrement compatibles, si proches que soient par ailleurs leur commun objectif de restituer une expérience (de l’espace et/ou du temps) et la donner à partager.

La question du « sans art » mérite donc en soi considération, dans la mesure où cette expression est un double marqueur : celui du rejet hors de la sphère de l’art, mais aussi, justement, celui de l’artifice, entendu comme ce que tout art véritable sait masquer tout en y recourant évidemment. Si la photographie eut cette importance dans la culture visuelle et littéraire — esthète, savante ou populaire — c’est parce qu’elle fut, et demeure, cet objet parfaitement contradictoire, oscillant entre la pure Nature et la Technique accomplie, relevant aussi bien de l’art que du sans art.

Aussi bien, autant que les travaux des théoriciens ou des historiens de l’art, les textes des écrivains et des photographes eux-mêmes sont-ils fort éclairants quant aux ruses qu’ils ont pu déployer pour affronter cette contradiction de l’art et du sans art qui me semble constamment portée par la photographie, selon des stratégies multiples et par des voies très diverses[35]. Plutôt que d’établir la liste des écrivains dont les positions esthétiques ont été puissamment affectées par la photographie (ils sont rares ceux qui ne furent pas concernés), il conviendrait de s’attacher au mode de diffusion, livres aussi bien que revues ou magazines, qui ont été les vecteur de propagation de la photographie ; bref, de prendre en compte toute la sphère que Philippe Hamon appelle l’Imagerie, sans distinguer les grands genres des mineurs, ni les chefs-d’œuvre des productions manifestement plus médiocres[36]. Rappelons au passage que la photographie la plus diffusée au XIXe siècle est une image de la lune, et que le procédé fut perçu comme relevant autant de la science qu’éventuellement de l’art, de la mode, de la simple information, et même, plus platement, de la production icono-littéraire qui peuple l’enfer de bibliothèques, la veine érotique. Un si large paradigme explique qu’elle ait été apte à servir à la propagation de la science fiction autant que du fantastique[37], ou encore, dans les romans sentimentaux dont il sera question plus loin, à faire hésiter, de manière indécidable, entre érotisme et pornographie, réalisme et voyeurisme. Mais si elle eut un effet majeur, ce fut de faire bouger toutes les lignes axiologiques de la réception et de la création, et par conséquent aussi de provoquer, de requérir l’innovation. En cela, la photographie est l’emblème de l’ère politique dont elle est la parfaite contemporaine, la « modernité », que Jacques Rancière définit à juste titre comme une société structurellement en crise et vouée au changement[38].

Il convient donc de poser comme spécifique (et de facto problématique) la question du voisinage entre texte littéraire et photographie. Lorsque Victor Hugo avait envoyé à Napoléon III un exemplaire de Napoléon le Petit assorti de son propre portrait photographié, ce dernier valait moins comme illustration évidemment que pour la valeur d’aura, de présence (une présence en forme de défi !) : la photo d’Hugo l’affirmait hic et nunc, « Victus sed Victor », en dépit de son exil ; toute photographie, avant d’être une représentation, est un acte, et en l’espère une manière de prendre acte et date, face au cours de l’Histoire. Affaire de temps, là encore. Et, de nos jours où de nombreux auteurs contemporains recourent à l’illustration photographique pour des textes romanesques, la question de L’usage de la photo[39] (j’emprunte la formule au titre du roman d’Annie Ernaux) en regard d’un texte continue de se poser, requérant de la part de ces auteurs précautions oratoires, élaboration d’un mode d’emploi, justification esthétiques ou éthiques, surtout (mais la question vaut également dans la littérature viatique) s’il s’agit de textes faisant intervenir la dimension de l’intimité ou du corps du l’auteur ou du narrateur, comme c’est le cas du roman d’Annie Ernaux, dans lequel la présence du cancer est aussi prégnante que l’érotisme de sa relation avec le photographe Marc Marie.

Sans écarter par conséquent la question d’une ontologie de la photographie — que Tristan Garcia travaille aujourd’hui à nouveaux frais[40] —, celle, complémentaire, des divers usages de la photographie par la littérature semble tout aussi féconde. C’est ainsi que Jérôme Thélot a proposé d’envisager la façon dont la littérature avait inventé, depuis son propre champ et à partir des perspectives qui lui étaient particulières, les emplois ou contre-emplois affectés à cette image en fonction des artifices singuliers dont elle est porteuse[41].

Philippe Ortel quant à lui a souligné le rôle joué par la photographie dans l’essor par exemple du poème en prose au XIXe siècle, genre supposé relever davantage du sans art que ne l’étaient évidemment les formes fixes[42]. Enfin, il n’est pas chimérique de penser que le phénomène de cohabitation ou confusion entre l’art et le sans art, si on les comprend respectivement comme fiction et document, ait contribué à l’émergence de ce qu’on appelle désormais « autofiction », genre dont on pourrait peut-être faire remonter les prodromes aux années trente. C’est ainsi que Blaise Cendrars, après avoir écrit en 1924 un poème fait de citations décalquées qu’il avait intitulé Kodak (Documentaire), promut l’idée d’un « roman vrai », avec « l’Affaire Jean Galmot » , un reportage initialement paru dans le magazine Vu (avec des photographies choisies par Cendrars), puis publié sous le titre La vie secrète de Jean Galmot – Rhum, assorti en sous-titre de la mention « roman vécu »[43]. Peut-être pourrait-on même faire remonter le phénomène aux conférences que Gervais-Courtellemont fit salle Charras à Paris, d’avril 1908 à mai 1909, intitulées « Visions d’art », et qui consistaient à projeter des autochromes de ses propres voyages en Orient, illustrés de citations de romans de Pierre Loti, avec l’enthousiaste assentiment de l’académicien-voyageur[44] ; comme si les récits de l’un et les images en couleur de l’autre, par l’entremise magique de la projection sur un écran, avaient eu le pouvoir de s’authentifier et de s’exalter réciproquement…

L’audacieux paradoxe d’une illustration “d’après nature” et d’une fiction vraie

Tout se passe donc en principe comme s’il y avait à la base sinon une incompatibilité du moins une forte discordance entre les régimes mimétiques de la fiction littéraire et l’image photographique — et des artifices auxquels elles ont recours respectivement[45]. Toutefois, tant cette collaboration entre Loti et Gervais-Courtellemont — que nous jugerions aujourd’hui baroque — que l’idée énoncée par Cendrars de « roman vécu », portent trace d’une valeur d’usage de la photographie perçue comme ayant un pouvoir d’authentification (plus exactement de certification) au regard d’un ouvrage littéraire, voire un pouvoir de modification du régime même de la fiction littéraire. Si bien qu’en contexte d’illustration d’un roman par des photographies, cette discordance native entre régimes mimétiques fait que la valeur probatoire de la photographie — inscrite dans sa genèse mécanique et utilisée dès 1879 par l’identité judiciaire inventée par Bertillon[46] —, se voit affectée d’un sentiment forcément ambigu, trouble, dérangeant. Car certifier n’est pas tout à fait authentifier, pas plus que la constat d’un fait ne donne la clé de la complexité d’une expérience. Certes ces images corroborent un récit, attestent de la restitution fidèle d’une réalité ou d’une vérité hors d’atteinte : c’est ce que le public attend en particulier d’un écrivain voyageur comme Pierre Loti ou a fortiori d’un reporter comme Blaise Cendrars ; mais sur la scène même de la fiction, elles rendent présents, convoquent des éléments littéralement obscènes.

Paul Edwards note à juste titre qu’il demeure une « latence pornographique » et un substrat de voyeurisme dans l’effet de réel tel qu’il est posé originellement par la photographie[47]. En 1894, dans un article intitulé « Illustration du livre par la photographie », paru dans La Photographie, Albert Reyner avait estimé que si, pour certains, la photographie n’aura jamais « le caractère illustrant de la moindre composition d’un dessinateur », il convient cependant de « former des photographes capables de faire de bons illustrateurs […et de] déshabituer le public du dessin conventionnel et trop souvent lâche qu’on lui a servi jusqu’ici[48]. » Un louable souci à la fois de formation des praticiens et d’acclimatation du public, mais qui ne semble pas avoir convaincu Émile Zola qui, bien qu’il ait eu lui-même la réputation de pornographe auprès de la critique, asséna quatre ans plus tard ce jugement : « On tombera tout de suite dans le nu ! ». Dans le Mercure de France en 1898, Zola répondait ainsi à un questionnaire lancé à propos des nouveaux romans illustrés par la photographie, en particulier Totote, de Gyp, paru chez Nilsson/Per Lamm, qui édite la même année La Dame turque de Jean Lorrain.

Il est évident que les éditions Nilsson/Per Lamm ne se sont pas proposées pour objectif de « former des photographes capables de faire de bons illustrateurs », en lançant sur le marché la collection « La voie merveilleuse », laquelle correspond assez bien à ce que Walter Benjamin appelait des « romans pour femmes de chambre » (voir ci-dessous). Mais peut-être Benjamin est-il un peu trop dédaigneusement élitiste, car en réalité non seulement cette production fournit un précieux éclairage sur la vie littéraire et les pratiques de lecture d’une époque, mais en outre leur qualité intrinsèque dépend largement des auteurs qui ont été sollicités.

Il est assez clair qu’un Willy, qui publie En Bombe chez le même éditeur en 1904, persévère dans l’exploitation de sa femme, Colette, et de la réputation déjà sulfureuse qu’elle a acquise après la publication des Claudine (que Willy avait d’ailleurs fait paraître sous son propre nom d’auteur !) : le placard publicitaire (ci-contre) ajouté en feuille volante entre les pages de livres[49] l’atteste. Cela ne fait pas de En Bombe un livre dénué d’intérêt, ne serait-ce qu’en raison de la dimension manifestement parodique des mimodrames, de la littérature érotique elle-même, voire aussi des tout premiers films du cinématographe. Surtout, l’auteur y est présent par la photographie, en ce qu’il sert de modèle ainsi que de personnage.

Willy est Maugis, et Colette est Marcelle : tel est l’effet de la magie ambiguë de la photographie, qui brouille les distinctions et projette la figure mythique de l’inaccessible auteur dans le champ de l’immanence. Un effet certainement estimé obscène par les écrivains qui (au contraire de Loti ou Colette) interdiront ou restreindront (par exemple Maupassant) toute publication de leur portrait photographique. L’on retrouve les problèmes posés sous les auspice de l’art et du sans art : l’artifice photographique procède à la fois de la bonne et de la mauvaise mimèsis, et son voisinage avec le texte littéraire est perçu par le public (rappelons-nous la grand-mère de Proust) comme bien plus conflictuel que ne l’était la cohabitation avec le dessin ou la gravure.

Mais ce « degré d’art en moins » n’empêche pas l’éditeur de proposer la compensation d’un degré en plus : c’est ce qu’énonce la très intéressante mention : « Illustré par la photographie. D’après nature ». Comme si la photographie pouvait faire autrement ! Il est clair que « d’après nature », ou mieux encore « d’après le modèle vivant[50] », sont des expressions récurrentes à l’époque mais nullement synonymes de ce que Maupassant dit de Monet peignant « sur le motif ». Que ce soit dans En Bombe de Willy ou dans La Dame turque, de Jean Lorrain, parus dans la même collection, ni le style ni le nom (qui n’est pas mentionné) du photographe-auteur n’importent : c’est l’ontologie, ou plutôt c’est l’imaginaire de l’ontologie de l’image qui prévaut sur la qualité de sa facture ou la notoriété de son signataire. La logique de l’attestation, de la validation de la fiction est bien là ; mais une autre logique y est aussi, celle de l’artefact naturel, de l’œuvre « sine manu facta », de la vraie icône. Double logique, à la fois rationaliste et idolâtre, parce que pour faire accroire elle donne, comme saint Thomas, à « toucher de l’œil ». L’illustration photographique encourt de fait le risque de la tautologie, qui est comme la figure logique de la platitude ontologique de cette image : Willy en photo n’est que Willy ; Lorrain est littéralement Lorrain ; rien à voir pas exemple avec Diderot d’après Van Loo. L’éditeur ainsi prend le risque de déporter la visée littéraire traditionnelle, avec une forme d’audace qui n’était certainement pas pour déplaire à l’amateur de scandale qu’était Willy, et dont il est difficile de savoir à quel point elle était partagée par l’esthète dandy et passéiste qu’était Jean Lorrain. Mais cette audace est intéressante en ce qu’elle fait coexister une logique disons rationnelle (telle image prouve la fiction parce qu’elle est littéralement ce que le texte en dit) avec une pensée magique : de l’image « brûlé de réel » (Benjamin) de Jean Lorrain ou de celle de son personnage féminin il émane encore une forme de présence depuis le passé…

L’éditeur de La Dame turque, de Jean Lorrain, exploite tous les potentiels de l’illustration photographique : elle rend présents les paysages où se situe l’action (on est au demeurant à l’époque des premières cartes postales), elle pose les traits des personnages, elle crée l’aura de lointain/proche qui est propre aux romans de voyage, elle convoque un orientalisme toujours en vogue, elle reproduit divers objets fétiches intégrés à la tradition même du livre en les utilisant comme cul-de-lampe. L’éditeur va jusqu’à recourir à la colorisation pour accentuer le réalisme et la bigarrure exotique des vêtements de l’héroïne (ci-dessous, à droite). Enfin, il ne résiste pas à la tentation, comme disant Zola, de « tomber dans le nu » en jouant sur l’imaginaire du harem, de la femme orientale voilée et à dévoiler, à la fois femme de haut dignitaire turc et prostituée potentielle.

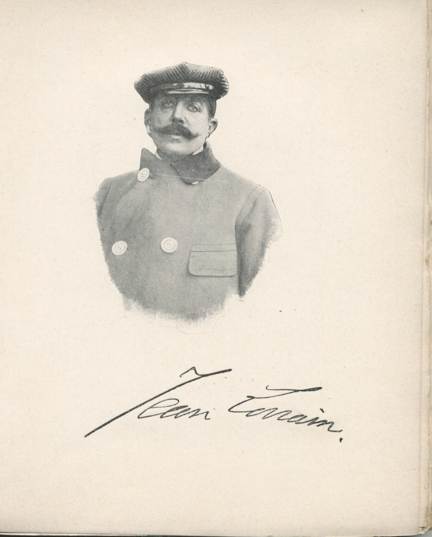

Lorrain lui aussi est présent, en photographie, en belle page et juste après la page de grand titre (ci-dessus, à gauche). Sous son portrait figure sa signature, et en un sens lui aussi se présentifie autant qu’il se prostitue, puisque c’est sa figure d’auteur doublée de sa figuration comme personnage (avec sa casquette de marin) qu’il donne avec cette image authentifiée de son sceau. L’auteur se livre à son livre : bonne et mauvaise mimèsis encore ! L’attitude adoptée par Lorrain, dandy et esthète, souligne l’ambivalence d’un artifice commun à la peinture et la photographie, la pose ; commun, à ceci près qu’en photographie, une pose est aussi une pause, un suspens du temps. La figure culturelle en laquelle convergent pose et pause est celle du spectre : on la retrouve notamment dans un poème illustré d’un autre de ses portraits photographiques, Le Spectre[51], publié dans la revue Je sais tout en 1905. Lorrain posant à l’orée de son roman renchérit sur une mélancolie spectrale que portent aussi bien son propre personnage d’auteur que le rôle qu’il s’attribue comme narrateur dans son texte.

Est-ce à dire qu’il ne maîtrise rien de la stratégie de l’éditeur, qui manifestement a pour visée essentielle d’exploiter commercialement cette « latence pornographique » ? Rien n’est moins sûr. Lorrain a bien écrit La Dame turque en vue spécifiquement d’une illustration photographique (il fera ainsi quatre romans photo-illustrés pour Nilsson/Per Lamm) parce qu’en réalité ce mode éditorial correspond étroitement à sa poétique. Lorrain décrit La Dame turque, Shiamé Esmirli, elle-même immobile comme un « buste de cire peinte », il convoque tout l’imaginaire du masque mortuaire, si bien que « toute l’histoire, écrit Paul Edwards, baigne dans la nostalgie des départs, dans le sentiment d’une perte irrévocable […] la photographie s’interprète facilement comme faite d’instants perdus, comme les moments d’une présent sans rachat[52]. » Et tout se déroule comme si l’illustration par la photographie, loin de venir imager le roman a posteriori, avait au contraire d’emblée insinué sa logique ontologique à l’intérieur de la représentation romanesque. Ce sont de la sorte deux versants de l’imaginaire photographique, tout aussi contemporains qu’ils sont contradictoires, qui coexistent dans cette publication : l’érotomanie et l’exotisme orientalisant d’un côté, et de l’autre la mélancolie alliée à la perception de la photographie comme présence spectrale du passé. En termes de jugement de goût, l’effet aujourd’hui produit par cette coexistence est probablement rapportable au « kitsch », un terme dont l’apparition n’est pas par hasard contemporaine du Salon de 1859 de Baudelaire, car il donne en un sens la formule de la discordance esthétique entre des logiques mimétiques dont le roman de Lorrain a néanmoins le mérite d’assumer la confrontation, ouvrant la voie (merveilleuse !) à des formulations ultérieures qui devront parfois plus qu’elles ne croient aux audaces de ce modeste roman…

Jean-Pierre Montier

Cellam, Université Rennes2.

Notes

- Marcel Proust, A la Recherche du Temps perdu, édition Pierre Clarac, Paris, Gallimard, collection « Pléiade », 1954, tome I, p. 40. [↩]

- Ibid., p. 39. [↩]

- Charles Baudelaire, Salon de 1859, in Curiosités esthétiques, Paris, Bordas, classiques Garnier, 1990, p. 319. [↩]

- Marcel Proust, op. cit., p. 40-41. [↩]

- Je songe à la question du « paragone », posée par Léonard de Vinci. Voir Jacqueline Lichtenstein (dir.), La peinture, Paris, Larousse, coll. « Textes essentiels », 1995, ch. VII. [↩]

- Marcel Proust, op. cit., p. 41. [↩]

- Je renvoie ici aux deux articles que j’ai publiés sur Proust et la photographie dans Proust et les images, dir. Cléder & Montier, Rennes, PUR, coll. « Æsthetica », 2003. [↩]

- Charles Baudelaire, op. cit., « Le peintre de la vie moderne », p. 1168. M. G. désigne Constantin Guys ; l’adjectif « coulante » est en italiques dans le texte. [↩]

- Ibid., p 1167. [↩]

- Voir Jean-Pierre Montier, « Constantin Guys selon Baudelaire : reportage et modernité », in Littérature et Reportage, dir. M. Boucharenc et J. Deluche, Limoges, PULIM, 2000, p. 187-203. [↩]

- Charles Baudelaire, op. cit., p. 1166. [↩]

- « Même ceux qui furent favorables à ma perception des vérités que je voulais ensuite graver dans le temple, me félicitèrent de les avoir découvertes au “microscope”, quand je m’étais au contraire servi d’un télescope pour apercevoir des choses, très petites en effet, mais parce qu’elles étaient situées à une grande distance, et qui étaient chacune un monde. » Marcel Proust, Le temps retrouvé, op. cit., tome III, p. 900. [↩]

- Pierre Bourdieu (dir.), Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1965. [↩]

- Voir Jean-Marie Schaeffer, L’art de l’âge moderne : l’esthétique et la philosophie de l’art du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Gallimard, coll. « Essais », 1992. [↩]

- Charles Baudelaire, op. cit., p. 1166. [↩]

- Charles Baudelaire, op. cit., p. 317-18. [↩]

- Voir Marie-José Mondzain, Image, icône, économie, Paris, Le Seuil, 1996. [↩]

- Voir Marc-Emmanuel Mélon, « Mimèsis et esthétique du détail dans la photographie du XIXe siècle », in Lenain, Thierry et Lories, Danielle (dir.), Mimèsis. Approches actuelles, Bruxelles, La lettre volée, coll. « Essais », 2007, pp. 193-241. [↩]

- Sur la métaphore du miroir et ses enjeux métaphysiques, voir l’article de Éric Michaud, « Daguerre, un Prométhée chrétien », Études photographiques, n°2, mai 1997. [↩]

- Voir Anne Mc Cauley, « Arago, l’invention de la photographie et le politique », Études photographiques, Ibid. [↩]

- Voir Edwards Paul, Je hais les photographes, Paris, Anabet, 2006. [↩]

- Les textes accompagnant les photographie de The Pencil of Nature (Londres, 1844) sont disponibles en ligne sur : http://www.thepencilofnature.com [↩]

- C’est Quatremère de Quincy qui, dans son Essai sur l’idéal dans ses applications pratiques aux œuvres de l’imitation propres aux arts du dessin (1837), avait jeté les bases de la théorie dite « des sacrifices » que proposa Delacroix. [↩]

- Voir Sylvie Aubenas, http://expositions.bnf.fr/legray/arret_sur/1/index1e.htm [↩]

- Voir Paul-Louis Roubert, « Nerval et l’expérience du daguerréotype », Études photographiques, n° 4, mai 1998. Voir aussi le livre classique de Roland Barthes, La chambre claire, Note sur la photographie, Paris, Cahiers de la photographie, Gallimard, Le Seuil, 1979. [↩]

- L’expression est reprise en titre du catalogue d’exposition dirigé par Françoise Heilbrun, En Collaboration avec le soleil, Paris, RMN, 1998. [↩]

- Voir Pierre Georgel, Les dessins de Victor Hugo pour Les Travailleurs de la mer, Paris, Herscher, 1985. [↩]

- Voir Jean-Pierre Montier, « Facile, ou le livre photographique comme scène érotique », consultable sur http://phlit.org/press/?p=496. [↩]

- Voir Jean-Pierre Montier, L’art sans art : Henri Cartier-Bresson, Paris, Flammarion, coll. « Idées et Recherches », 1995. Cartier-Bresson a porté la conviction que la véritable philosophie de la photographie était tout entière énoncée dans le livre d’Eugen Herrigel, L’art chevaleresque du tir à l’arc zen, que lui avait fait connaître Braque. Le « sans art » renvoie alors non pas au système occidental des Beaux Arts mais à l’esthétique chinoise. [↩]

- Voir Gilles Deleuze, L’Image-temps, Paris, Minuit, 1985, et François Dagognet, Etienne-Jules Marey, Paris, Hazan 1992. [↩]

- Philippe Dubois, L’acte photographique, Nathan-Labor, 1985. La notion d’aura est développée dès les années trente par Walter Benjamin : voir Sur l’art et la photographie, Paris, Carré, 1997. André Bazin la reprendra à son tour dans les années cinquante dans « Ontologie de la photographie », republié dans Qu’est-ce que le cinéma ? (1958-1962), Paris, Cerf, 1994. [↩]

- Voir Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire, Paris, Le Seuil, 1987, et Marie-José Mondzain, op. cit. [↩]

- Voir Vilèm Flusser, Philosophie de la photographie, Belval, Circé, 1996. [↩]

- L’idée du « sans art » est exposée par Jean-Pierre Montier, L’art sans art : Henri Cartier-Bresson, op. cit. ; elle se voit développée peu après et autrement par François Soulages, Esthétique de la photographie, Paris, Nathan, 1997. [↩]

- Voir Arrouye Jean (dir.), La photographie au pied de la lettre, Aix, PU de Provence, 2005 ; Montier Jean-Pierre (co-dir. Louvel, Méaux, Ortel), Littérature et Photographie, Rennes, PUR, 2008 ; Paul Edwards Soleil noir. Photographie et littérature, Rennes, PUR, 2008. [↩]

- Philippe Hamon, Imageries, littérature et image au XIXe siècle, Paris, Corti, coll. « Les Essais », 2001. [↩]

- Voir les chapitres 1 et 3 en particulier du livre de Paul Edwards, Soleil noir, op. cit., consacrés à la photographie spirite et à quelques-uns des nombreux textes littéraires qui lui furent associés. [↩]

- Voir Jacques Rancière, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La fabrique éditeur, 2000. [↩]

- Annie Ernaux & Marc Marie, L’usage de la photo, Paris, Gallimard, « nrf », 2005. [↩]

- Tristan Garcia, « Quelle est l’épaisseur d’une image : l’ontologie de la photographie et la question de la platitude », article en ligne sur http://phlit.org/press/?p=1310. [↩]

- Jérôme Thélot, Les inventions littéraires de la photographie, Paris, PUF, 2004. [↩]

- Philippe Ortel, La littérature à l’ère de la photographie : enquête sur une révolution invisible, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2002. [↩]

- Blaise Cendrars, La vie secrète de Jean Galmot – Rhum, « roman vécu », Paris, Les éditions de France, coll. « Le livre d’aujourd’hui », 1934. La publication des articles de Cendrars dans le magazine Vu s’étend sur 12 épisodes, d’octobre 1930 à mars 1931. Voir Jean-Pierre Montier, « Blaise Cendrars : images et texte dans L’Affaire Galmot », Cendrars au pays de Jean Galmot, dir. Michèle Touret, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 1997, p. 39-56. [↩]

- Voir Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier, Pierre Loti photographe, Saint-Pourçain, Bleu Autour, 2012, p. 355-59. [↩]

- Voir à ce sujet le beau livre de Jérôme Thélot, Critique de la raison photographique, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Encre marine », 2009 (en particulier le chapitre III consacré à L’Idiot de Dostoïevski). [↩]

- Le « bertillonnage », procédé scientifique, n’en fut pas moins exploité par les Surréalistes : voir Michel Poivert, « Le phénomène de l’extase », Études photographiques, n° 2, mai 1997. [↩]

- Paul Edwards, Soleil noir, op.cit., p. 233. [↩]

- Cité par Paul Edwards, Ibid., p. 285-87. [↩]

- Publié su livre en blog [↩]

- Les éditions concurrentes Offenstadt Frères renchérissent de leur côté avec la formule : « D’après le modèle vivant » (voir Soleil noir, Ibid., p. 233). [↩]

- Voir Soleil noir, Ibid., p. 67. [↩]

- Paul Edwards, Soleil noir, Ibid., p. 237. [↩]