L'accès au service que vous demandez nécessite d'être authentifié. L'authentification sera conservée jusqu'à demande de déconnexion de votre part, via le bouton "se déconnecter".

Alias oublié ? Mot de passe oublié ?Si vous n'avez pas d'alias, vous pouvez créer votre compte.

Danièle Méaux, Quand l’Agfa Box se déchaîne : boîte noire et invention littéraire

Quand l’Agfa Box se déchaîne : boîte noire et invention littéraire

Modalité mécanique de représentation des apparences, la photographie a souvent été thématisée dans la littérature des XXe et XXIe siècles : certaines épreuves se trouvent décrites ; d’autres fois, le processus de la prise de vue est relaté. Mais il est rare que l’opération de fabrication de l’image, telle qu’elle est pointée par les mots, ne renvoie pas ‒ d’une manière ou d’une autre ‒ à la modalité selon laquelle l’écriture se livre elle-même à une transcription ou à une reconfiguration du réel. Pour le dire autrement, la mise en image renvoie bien souvent à certains traits de la mise en mots. Si des « lieux communs » régissent l’appréhension de l’empreinte photochimique pour en faire par exemple la métaphore de la pétrification d’un passé, susceptible de passer à la postérité, ou de la traduction de la réalité dans son immédiateté, d’autres formes de correspondances s’avèrent possibles, telle celle proposée par Günter Grass dans L’Agfa box. Histoires de chambre noire[1] ; l’opération de la prise de vue se fait, dans ce cas, miroir d’une invention littéraire qui puise dans le réel pour se rapprocher de la fantasmagorie.

Les « lieux communs » de la trace

Alors que, chez Huysmans, les Goncourt ou Sainte-Beuve, l’ekphrasis concernait essentiellement la peinture, les romanciers du XXe siècle ont été massivement attirés par l’image mécanique et, jusqu’à une période toute récente, cette dernière était exclusivement argentique. Chez Claude Simon par exemple, la photographie se fait « générateur de texte[2] » ‒ qu’elle pré-existe à l’écriture ou soit totalement imaginée pour le nourrir. C’est également le cas chez Anne-Marie Garat[3], Annie Ernaux[4], Jean Rouaud[5]… et bien d’autres encore. Mais la thématisation de la photographie se trouve très majoritairement placée sous le signe de l’indicialité et de la référence ‒ la mention de l’image renvoyant à la tension vers le passé ou encore vers la réalité du monde, qui anime le texte.

Dans maints récits à dimension autobiographique, l’invocation de clichés anciens introduit le rappel de faits révolus. Ainsi, dans les Vies minuscules de Pierre Michon, la description de certaines vues permet l’évocation de personnes disparues[6] ; les images concernées tiennent du reliquaire puisqu’elles semblent conserver un peu de l’individu défunt et assure pour ainsi dire son souvenir, sous une forme réduite. C’est pour ses vertus mimétiques que la photographie retient, semble-t-il, l’attention de Marguerite Yourcenar[7] : le cliché, susceptible de conserver les traits physiques de personnes ou de lieux désormais évanouis, informe la restitution historique. Mais entre photographie retrouvée, réminiscences personnelles et propos recueillis de part et d’autre, les frontières semblent poreuses et le sens circule comme entre des vases communicants[8] : l’image complète, précise peut-être des réminiscences, mais son appréhension paraît à rebours influencée par la mémoire personnelle ou collective ‒ l’indicialité du médium venant somme toute métaphoriser une aspiration vers le passé.

L’invocation de photographies trouvées prend toute son importance dans W ou le souvenir d’enfance[9] de Georges Perec, puisque l’auteur, très tôt privé de son père tué au combat et de sa mère déportée à Auschwitz, se débat avec le néant de son enfance[10]. C’est sur le vide de ce passé absent que se détachent crûment quelques clichés : « Je possède une photo de mon père et cinq de ma mère… »[11]. Les vues se présentent comme de petits îlots de renseignements visuels, nets et précisément datés. L’image renseigne, mais la futilité de l’information recueillie rend paradoxalement sensible le terrible mutisme du passé… Les images argentiques fonctionnent comme recours face à la paralysie de l’écriture. Dans un « petit carnet noir » antérieur à la rédaction de l’ouvrage, Perec note : « Par où commencer ? Presque en désespoir de cause, j’ai fini par trouver au milieu de mes dossiers un album de photos dont j’ai extrait les plus anciennes. Je les ai examinées longuement, grossièrement même quelques détails à l’aide d’un compte-fils[12]. »

Si la photographie se fait aisément métaphore de la mémoire, le dispositif de prise de vue symbolise, dans certains textes contemporains, le désir d’une restitution exacte de la réalité. L’intérêt de François Bon pour l’image mécanique est manifeste ; pour 15021, La Douceur de l’abîme[13] ou Billancourt[14], l’écrivain collabore avec des photographes ; la prise de vue est également invoquée dans Daewoo ou Paysage fer. Si ce type d’image fascine François Bon, c’est qu’il repose sur un dispositif qui emblématise de manière exemplaire une transcription brute du monde ; la prise de vue semble même ‒ de manière illusoire ‒ permettre d’accéder à une réalité indemne de culture, à « une poche où s’affirme encore le substrat du monde ». « Tout le travail du photographe est de se constituer à hauteur même de l’énigme »[15] note François Bon ; mais certainement est-ce aussi pour lui le travail de l’écrivain…

Dans la littérature contemporaine, l’adhérence de l’image argentique au passé, sa proximité avec la choséité du monde se présentent comme des « lieux communs ». Les stéréotypes sont souvent décriés, dans la mesure où ils se présentent du côté du nombre et de la norme, quand la valeur est aujourd’hui attribuée à la subjectivité et à l’inventivité[16]. Pourtant les « lieux communs » n’ont pas toujours prêté le flanc à une acception péjorative[17]. Dans l’antiquité, par exemple, ils étaient prisés par les orateurs qui voyaient en eux le moyen de susciter l’empathie de leur auditoire. C’est au dix-neuvième siècle que « le trivial n’est plus le carrefour d’une communauté mais le point de séparation de l’individu et de la route commune[18] » : se multiplient alors les anthologies d’« idées reçues[19] », stigmatisant le mépris des élites pour les idées de masse. Le vingtième siècle poursuit et accentue, pourrait-on dire, cette valorisation de l’individualité et de la différence. Pourtant, les « lieux communs » peuvent encore aujourd’hui contenir certaines vertus fédératrices ; dans les textes précédemment cités, ils participent de fait à la formulation d’une poétique.

Quoi qu’il en soit, c’est dans une relation de divergence, d’écart avec ces « lieux communs » concernant l’image argentique que se situe L’Agfa Box de Günter Grass ‒ conformément à une autre conception de l’écriture, c’est ce que je montrerai. Toute sa vie, l’écrivain allemand s’est d’ailleurs opposé aux idées reçues les plus diverses et aux courants dominants. Dans L’Agfa Box, il ne convoque pas des images singulières, mais le processus de la prise de vue dans son ensemble pour en faire l’allégorie d’une aptitude du texte à la fiction, au baroque et à la fantaisie (alors même qu’il s’agit pour lui de fouiller dans le passé). Il prend ainsi le contre-pied de la doxa qui professe l’adhérence du médium à la réalité du monde. L’écrivain allemand propose une autre appréhension de l’acte photographique, celle d’un processus magique, capable de toutes les inventions et de toutes les métamorphoses. Il faut dire que, dans l’écriture de Günter Grass, il n’est pas vraiment d’opposition entre imaginaire et réalité, le fantastique se trouvant bel et bien tapi au sein du monde, tel qu’il est mis en texte.

Une autofiction

Jacques Lecarme distingue deux emplois de la notion d’ « autofiction » : dans un premier cas, il s’agit d’un récit où les faits invoqués sont bien réels, mais où la technique narrative relève de la fiction ; dans le second cas, il s’agit, selon une acception élargie, d’un simple mélange de souvenirs effectifs et d’affabulation[20]. L’Agfa Box de Grass appartient à cette seconde catégorie. Au moment de la publication du livre, l’auteur confie : « J’ai maintenant quatre-vingt-six ans. Je ne crois pas que je réussirai [à écrire] encore un roman[21]. » La parution de cet ouvrage suit immédiatement celle de Pelures d’oignon (2007) ; dans ce dernier livre explicitement autobiographique, le feuilleté des peaux superposées du légume se fait métaphore des couches de temps que l’on tente d’explorer en quête du passé fuyant ; Pelures d’oignon fit scandale, car Grass y révélait son engagement dans la Waffen-SS, à l’âge de 17 ans (en 1944). Dans L’Agfa Box, la narration a des allures beaucoup plus désinvoltes, voire ludiques : il n’est plus question de la guerre ‒ le texte se focalisant sur les extravagances d’une vie familiale pleine de rebondissements.

L’ouvrage de 2008 se présente comme un récit choral, étrange et décousu, où l’auteur fait fictivement comparaître chacun de ses huit enfants ‒ qu’il a eu de quatre femmes différentes ‒ afin de construire l’évocation polyphonique et contradictoire d’une existence tumultueuse. Au fil des réparties entremêlées (et parfois difficiles à identifier), certains pans de l’activité politique ou de l’œuvre scripturale de Grass se trouvent mentionnés ‒ ce qui conduit à ne pas douter qu’il s’agit de son propre passé… mais tel qu’il est « interprété » (comme on le dit d’un morceau de musique) par chacun de ses enfants, et ce de manière assez fantaisiste.

Aux antipodes de la linéarité, le récit est constitué d’une longue conversation fictive entre les huit enfants, l’ensemble des réparties se trouvant distribuées au fil de rencontres successives. Ressuscitant librement leur vie familiale passée, les quatre fils et les quatre filles de Grass ‒ qui sont à la fois témoins et parties prenantes de cette histoire ‒ semblent pour ainsi dire comparaître devant le lecteur afin qu’il soit loisible de jauger le comportement antérieur de leur père. Peu à peu se trouvent révélés les linéaments d’une vie collective complexe, au gré des amours et des séparations successives, des disputes et des naissances qui s’enchaînent… Par moment, il semble que le père décidément n’est pas « à la hauteur », trop occupé qu’il est par l’écriture ou par l’exercice de la politique, trop instable, torturé également par un passé avec lequel il a du mal à vivre (213) ; il est des périodes où tout paraît aller à vau-l’eau ‒ à l’instar par exemple de l’époque de la construction du mur qui coïncide avec le moment de la séparation du couple et où la demeure familiale se trouve elle-même scindée en deux. Les paroles imaginaires des enfants ne sont pas toujours tendres : « Il n’a jamais été dans ses pompes, le vieux ! », lance l’un d’entre eux (121). Pourtant les échanges retracent aussi des instants de plaisir partagés, tout particulièrement ceux où le père se livre à des préparations culinaires élaborées.

Il n’est pas aisé de reconstituer la chronologie effective des événements vécus, au travers des paroles segmentées et contradictoires qui constituent le texte. Les huit enfants dialoguent : il y a Pat et Josch, deux jumeaux que Grass a eus de sa première femme (avec laquelle il s’est marié en 54) ; il y a aussi Lara et Taddel, venus ensuite du même lit. Ensuite, le père s’est séparé de sa première épouse. Lena est alors née d’une union avec une autre compagne, puis Nana d’un nouvel amour. Enfin Günter Grass s’est remarié (en 79) avec une femme qui avait déjà deux garçons : Jasper et Paul. Au fil des réparties, défilent les huit enfants, le père, les quatre femmes avec lesquelles il a vécu… et la Mariette qui a partagé leur existence ‒ soit quatorze personnages qui disparaissent et réapparaissent au fil des pages, qui sont envisagés de différents points de vue, et au sein desquels il est de prime abord difficile de se repérer ‒ d’autant qu’il est précisé que les prénoms indiqués ne sont pas les vrais (9, 14).

Les échanges sont tumultueux et confus. Dans un texte qui tient du montage, le lecteur peine à s’orienter. Les prises de parole se succèdent, sans tirets, ni guillemets. La syntaxe des phrases est celle de l’oral. « La principale difficulté n’était pas tant le parler oral « jeune » des uns et des autres (ils ne sont d’ailleurs pas si jeunes que cela…), que la différenciation des façons de parler avec laquelle Grass joue un peu, comme s’il imitait chacun des tics de langage de ses différents enfants[22] », confie Jean-Pierre Lefebvre, traducteur du livre en français. Les répliques s’entrechoquent, sans que le lecteur discerne toujours exactement qui parle. Les souvenirs des uns et des autres diffèrent de sorte que la vérité paraît inaccessible, à l’arrière-plan de multiples versions qui entrent en conflit. L’ambition de connaître le fil réel des événements doit être ravalée, bien qu’elle demeure à l’horizon d’une écriture polyphonique à l’intérieur de laquelle gît sans doute la nature des choses (dans l’intervalle ou la somme des points de vue exprimés). Derrière ce bouillonnement dialogique, un portrait en creux du père est esquissé ; l’ensemble sonne comme un effort d’élucidation du vieux Grass sur son propre rôle familial.

Au fil des échanges, sont mentionnés quelques événements politiques et des marques de l’implication du père dans la vie sociale de son temps : il est par exemple rappelé qu’il a pris position contre la construction du mur (50), qu’il a milité aux côtés de Willy Brandt (53), qu’il a participé à la campagne électorale de 1969 ; il est aussi fait allusion à son opposition à la réunification de l’Allemagne.

De fait, Grass n’a jamais été un auteur replié dans sa « tour d’ivoire ». Dès les années 1960, il s’est engagé dans la vie politique de son pays, notamment en soutenant le SPD ; très tôt, il a milité aux côtés de Willy Brandt en faveur de l’entente germano-polonaise et contre l’irrédentisme des milieux nationalistes qui revendiquaient le retour des anciennes régions allemandes de l’Est de l’Europe dans le giron fédéral. Le renvoi à ces prises de position relie, en tout cas, le fouillis des paroles échangées à l’Histoire. La mention d’ouvrages publiés par Grass (Le Tambour, Le Turbot, La Ratte, Le Chat et la Souris, Les Année de chien…) scande également la conversation, renvoyant à la biographie objective de l’écrivain.

Dans le même temps, le réel semble rester hors d’atteinte, enfoui sous l’expression débridée des souvenirs, relevant d’une pluralité de points de vue prêtés par Grass à ses enfants. Le vécu effectif paraît rétif à toute tentative de relation univoque, disséminé qu’il est entre des appréhensions plurielles et subjectives. Par ailleurs, au sein de cette polyphonie à la dissonance savamment travaillée, souvent le fantastique et le merveilleux font intrusion… Et cette magie, c’est l’Agfa Box qui le plus souvent la porte. À quelques pages du début de l’ouvrage, un des enfants déclare : « Ça a commencé comme un conte, du genre : il était une fois une photographe que certains appelaient la vieille Marie […] » (14).

L’Agfa Box pour héroïne

Le titre propulse indubitablement l’appareil au premier plan, l’article défini signant son unicité. À cela, s’ajoute l’omniprésence au fil du livre de l’Agfa Box ‒ qui revient quasiment à toutes les pages. La machine manifeste en outre une telle capacité d’initiative qu’il semble quasiment possible de lui attribuer un tempérament, un caractère et d’en faire le personnage principal du récit.

Parmi les huit enfants, la référence exacte de l’appareil prête à discussion : il semble de prime abord que ce soit un « Agfa Box n° 54 » ou « Agfa Box I » (17, 48) qui fit fureur lors de son arrivée sur le marché en 1930 ; mais certains penchent plutôt pour un « Agfa Box Gagnant » sorti en 1932 (188) et d’autres en tiennent pour un « Box Spezial » (58, 68, 79, 177) ; le débat revient de façon récurrente : l’identité de la machine, qui ne paraît pas sans importance, ne se trouve jamais véritablement établie. Il s’agit en tout cas d’un vieux modèle à boîtier cubique fabriqué par Agfa Gevaert, qui est déjà démodé à l’époque des prises de vue. L’appareil, de format 6 x 9, n’est pas très différent du Brownie, commercialisé par Kodak à partir de 1900. Il est porté à la hauteur du torse, l’opérateur se penchant au-dessus d’un verre dépoli afin de visualiser l’image à venir. L’Agfa Box est rudimentaire ; d’un maniement facile, il séduit un large public populaire. Si ces précisions apparaissent dans le texte, c’est qu’elles renvoient à des comportements précis, des réalités tangibles auxquelles la mémoire s’accroche. Un slogan, lancé par Afga, se trouve même cité par Grass : « Quand on photographie, on profite plus de la vie… » (21). Il est patent que cet appareil peu onéreux, produit en série, ne tire pas ses capacités extraordinaires d’une sophistication technique ; son pouvoir reste donc mystérieux.

L’Agfa Box ne se présente pas comme un objet mat et muet ; il est presque doté d’une personnalité et d’une histoire : il a subi les dommages de la guerre et se trouve chargé d’une mémoire dont on peut supputer qu’elle détermine ses agissements. L’Agfa Box est pour ainsi dire de la génération de Grass et, comme lui, il a été cabossé par l’Histoire. La seule personne qui se serve de l’appareil est la vieille Marie, la Mariette, qui a intégré le cercle familial ; cet Agfa Box, elle le tient de son mari défunt qui était photographe et dont l’atelier fut bombardé pendant la guerre : « Toutes les archives parties en fumée. Les lampes, rien que de la ferraille. Il n’est resté que l’Agfa Box, pourquoi ? j’sais pas. Il était un peu noirci par les flammes, surtout l’étui de cuir, dans lequel il était avant. » (22) Il est souvent rappelé que l’appareil est un miraculé. C’est à partir de ce choc reçu pendant la guerre (31) qu’il s’est mis à « dérailler » : « […] depuis qu’il a survécu au feu, il est toujours au courant à l’avance » (24). À l’instar d’un être humain marqué par la violence, l’appareil semble avoir subi un traumatisme qui a déréglé son rapport à la réalité : « Mon Agfa Box, il fait des trucs complètement impossibles. Et il voit des trucs qui n’étaient pas là avant. Ou bien il montre des choses qui même en rêve ne nous viendraient pas à l’esprit. Il est omnivoyant, mon Agfa Box. C’est dans l’incendie que ça a dû le prendre. Depuis, il fait des trucs dingues » affirme la Mariette (23).

L’« appareil […] délire vraiment quand tout autour se déroule selon un schéma rationnel, et ne fait en réalité qu’être fatigant » (28). L’Agfa Box rejoint ainsi la galerie des objets magiques qui jalonnent l’œuvre de Grass ‒ dont le fantastique n’est jamais totalement absent. Ces objets paraissent chargés de pouvoirs et d’autonomie ; interagissant sur les destinées humaines, ils participent à la construction d’un monde complexe et mouvant qui échappe à la rationalité. Ainsi, dans le roman qui détermina le succès de Grass, il semble que le héros, Oskar Matzerath, acquiert le pouvoir de ne plus grandir au moment même où il reçoit un tambour, à l’âge de trois ans ; dès lors le cri perçant du garçonnet, accompagné des roulements métalliques de l’instrument, lui permet de briser à distance les objets en verre[23]. Dans une des nouvelles qui constituent le recueil intitulé Les Années de chien[24], des « lunettes miracles » permettent aux enfants de faire « en toute tranquillité une image parentale détaillée[25] ». Des objets aux pouvoirs extraordinaires cohabitent avec les êtres humains qui n’ont, quant à eux, pas toujours l’initiative ; ils participent à la construction d’un univers étrange, où des détails concrets et réalistes cohabitent avec le merveilleux. Alors que le fonctionnement d’un appareil photographique est par excellence mécanique, l’Agfa Box est bel et bien « magique » (69) : l’animisme ne paraît pas loin.

Il faut préciser qu’au sein du récit, l’Agfa Box se trouve étroitement lié au personnage de la vieille Marie dont il constitue pour ainsi dire un appendice. La Mariette, qui est la seule à se servir de l’appareil, ne s’en sépare pas : « Je la vois encore, les épaules tirées vers le haut, devant la maison à moitié démolie avec une boîte sur le ventre et la tête inclinée comme si elle se concentrait sur le viseur de son Agfa Box. » (20). Selon le critique Jacques-Pierre Amette, la vieille Marie renvoie à une femme qui a vraiment existé[26] et a partagé la vie de la famille. Dans la diégèse, elle constitue en tout cas un curieux personnage, attachant et fantomatique, dont les aptitudes se confondent parfois étrangement avec celles de l’appareil : « Des fois, elle marmonnait des trucs incompréhensibles quand elle remettait une pellicule neuve. Elle répétait chaque fois six-neuf, le format, mais ça sonnait comme une formule magique. » (63)

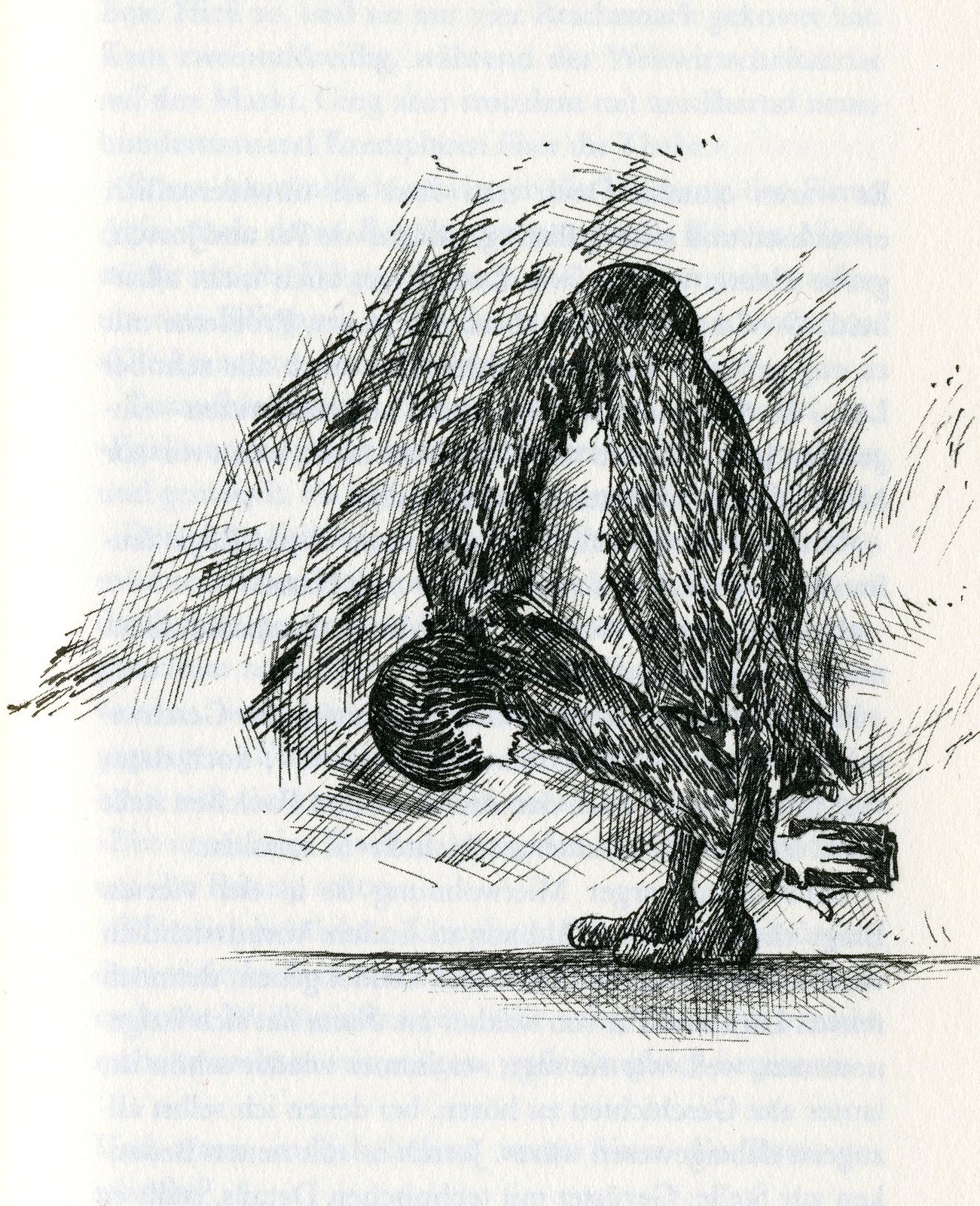

Le personnage de la Mariette prend également vie grâce aux dessins réalisés par Grass lui-même. Reproduits dans la publication allemande, ces derniers ne figurent malheureusement pas au sein de l’édition française ; l’œuvre s’en trouve amputée. Grass a étudié la sculpture et la gravure à Düsseldorf, peu après la fin de la guerre, avant de se tourner vers la littérature. Cependant, toute sa vie, il a exécuté des dessins. Il confie :

[…] il y a toujours eu une interaction entre mon activité d’écrivain et celle de dessinateur. Mon premier livre, le recueil de poèmes Les Avantages des coquecigrues a paru avec des dessins de moi. J’ai été très déçu que cette partie de mon travail ait été si longtemps négligé par le public. Car pour moi, ces silhouettes, dessinées une fois que j’avais achevé un manuscrit, ont toujours été une manière de régénérer ma propre pratique[27].

Dans l’édition allemande, la silhouette fluide et longiligne de la Marie cohabite toujours avec l’appareil. Les représentations sont douées d’une expressivité et d’un dynamisme singuliers, de sorte que le corps souple de l’opératrice paraît en mouvement ; il semble danser dans l’espace, l’Agfa Box prolongeant ses bras longs. La vieille Marie accompagne physiquement le processus matériel de la prise de vue. Les dessins se succèdent au fil du livre ‒ comme en un flip book ‒ pour engendrer l’impression d’une forme de chorégraphie, interprétée par la photographe[28]. Ses postures sont diverses et incongrues. Le dessin, allusif, se rapproche de l’esquisse ; il suggère la mobilité et invite le spectateur à poursuivre la gestualité étrange du personnage au sein de la vacuité de la page[29].

Dans l’édition allemande, la silhouette fluide et longiligne de la Marie cohabite toujours avec l’appareil. Les représentations sont douées d’une expressivité et d’un dynamisme singuliers, de sorte que le corps souple de l’opératrice paraît en mouvement ; il semble danser dans l’espace, l’Agfa Box prolongeant ses bras longs. La vieille Marie accompagne physiquement le processus matériel de la prise de vue. Les dessins se succèdent au fil du livre ‒ comme en un flip book ‒ pour engendrer l’impression d’une forme de chorégraphie, interprétée par la photographe[28]. Ses postures sont diverses et incongrues. Le dessin, allusif, se rapproche de l’esquisse ; il suggère la mobilité et invite le spectateur à poursuivre la gestualité étrange du personnage au sein de la vacuité de la page[29].

La vieille femme et son appareil partagent la vie familiale ; des clichés sont ainsi réalisés des menus événements quotidiens (13) ; au fil du récit (surtout au début d’ailleurs) sont mentionnés des vues ordinaires renvoyant à de menus faits passés, comme c’est souvent le cas dans les écrits à dimension autobiographique. Taddel s’exclame : « Je parie qu’il y a ça dans tous les albums qui traînent dans n’importe quelle famille. C’est des instantanés, rien d’autre. » (13) Mais, par-delà cet usage banal (auquel une place assez restreinte est accordée), l’Agfa Box se révèle capable de toutes les fantaisies possibles et imaginables : « Mon Agfa Box, c’est comme le Bon Dieu : il voit tout ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Personne ne peut le couillonner » déclare la Mariette (63).

La vieille femme et son appareil partagent la vie familiale ; des clichés sont ainsi réalisés des menus événements quotidiens (13) ; au fil du récit (surtout au début d’ailleurs) sont mentionnés des vues ordinaires renvoyant à de menus faits passés, comme c’est souvent le cas dans les écrits à dimension autobiographique. Taddel s’exclame : « Je parie qu’il y a ça dans tous les albums qui traînent dans n’importe quelle famille. C’est des instantanés, rien d’autre. » (13) Mais, par-delà cet usage banal (auquel une place assez restreinte est accordée), l’Agfa Box se révèle capable de toutes les fantaisies possibles et imaginables : « Mon Agfa Box, c’est comme le Bon Dieu : il voit tout ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Personne ne peut le couillonner » déclare la Mariette (63).

« Faisviteunvoeu » est le surnom donné à l’Agfa Box ; de fait, l’appareil s’avère capable de donner corps aux envies, aux fantasmes de chacun. Alors que la petite Lara désire ardemment posséder un chien, c’est accompagnée d’un animal (fictif) qu’elle figure sur les clichés de la Mariette (27) ; peut-être est-il même possible de considérer que les images se sont avérées performatives, travaillant secrètement à ce que Lara possède effectivement plus tard un chien. C’est également en conformité avec ses rêves que Jorsch figure sur certaines vues : il apparaît, par exemple, lors d’un concert, à la batterie, avec les Beatles, à la place même de Ringo Star (79). Mais il est également des clichés qui revêtent des allures de punition ou de vengeance : un jour, où les enfants ont été insupportables, la vieille photographe les représente, enchaînés dans une cage à écureuil, en train de recevoir le fouet (160).

« Faisviteunvoeu » est le surnom donné à l’Agfa Box ; de fait, l’appareil s’avère capable de donner corps aux envies, aux fantasmes de chacun. Alors que la petite Lara désire ardemment posséder un chien, c’est accompagnée d’un animal (fictif) qu’elle figure sur les clichés de la Mariette (27) ; peut-être est-il même possible de considérer que les images se sont avérées performatives, travaillant secrètement à ce que Lara possède effectivement plus tard un chien. C’est également en conformité avec ses rêves que Jorsch figure sur certaines vues : il apparaît, par exemple, lors d’un concert, à la batterie, avec les Beatles, à la place même de Ringo Star (79). Mais il est également des clichés qui revêtent des allures de punition ou de vengeance : un jour, où les enfants ont été insupportables, la vieille photographe les représente, enchaînés dans une cage à écureuil, en train de recevoir le fouet (160).

L’appareil permet des allers et venues dans le temps. Il possède un « don de rétrospection » (178) ; il ressuscite ainsi certaines scènes historiques « dans des instantanés sur lesquels le passé redevient vivant. » (177). Tous les anachronismes sont désormais possibles : une photographie des deux parents (des quatre premiers enfants), prise au moment de leur divorce, les montre enlacés et dansant au milieu des nuages (126). La Box a également une préscience de l’avenir : la photographie d’une cochonne d’Inde enceinte montre l’animal entouré des trois petits ‒ qui ne naîtront que quelques jours plus tard (26).

Par-delà ces fabuleuses libertés avec la chronologie, l’appareil peut donner corps à l’imaginaire : « Parce que ce que la vieille Marie prenait avec son Agfa Box, à peine elle avait développé les rouleaux dans sa chambre noire, ça sortait complètement différent de ce que c’était dans la réalité » (40). Sur une photographie du baptême de Taddel, l’ange qui surplombe le berceau a l’allure d’un joueur de foot (64) ; une vue montre Lena, Lara et Nana adolescentes se promenant complètement nues, sur de hauts talons, sur le Ku’damm à Berlin (101). Certains des clichés évoqués possèdent même des allures surréalistes ; l’un d’eux représente quatre anguilles suçant les pis d’une vache (139) ; un autre montre les quatre compagnes successives du père naviguant à la proue d’un navire à travers la Baltique déchaînée (198).

Dans une relation d’écart avec les « lieux communs » qui cantonnent la photographie au témoignage, à l’évocation d’un « ça a été » ou encore qui exaltent ses aptitudes à l’exactitude pour en faire peu ou prou la métaphore d’une écriture de la référence, Grass célèbre ses pouvoirs de métamorphose du monde : incarnation de désirs et de fantasmes, prédiction de l’avenir, résurrection du passé, rêverie extravagante, voire préscience d’une réalité qui girait derrière le monde visible… L’Agfa Box se caractérise par sa capacité à tordre les apparences, à s’en démarquer pour accéder à l’imaginaire. Le texte de Grass n’est d’ailleurs pas sans rappeler au lecteur certains usages de la photographie, susceptibles de donner corps à la superstition, au rêve ou à la féérie ; c’est par exemple le cas des photographies spirites[30] qui se développent à partir du milieu du XIXe siècle ; sur ces clichés apparaissaient, sous forme de halots évanescents, esprits des morts ou autres réalités surnaturelles, invisibles à l’œil nu. Certains photographes proches du surréalisme ont également eu recours à des procédés expérimentaux afin de produire une imagerie fantasmatique. De tous temps, le recours à la mise en scène a permis le développement de la fiction. À titre d’exemple, on peut penser aux travaux de Ralph Eugen Meatyard, Duane Michals, Corinne Mercadier ou encore Arthur Tress[31].

Une allégorie de l’invention fantasmagorique

Par-delà toute considération portant sur la photographie, la marche erratique et fantaisiste de l’Agfa Box peut être entendue ‒ au sein du récit de Grass ‒ comme une évocation des mécanismes de la mémoire, déformant et recomposant les expériences vécues. Sans doute n’est-il plus possible, depuis les travaux de Freud sur le « souvenir écran[32] », de concevoir l’idée de réminiscences directement décalquées du passé. Chacun sait que le souvenir adopte des cheminements immaîtrisables, incluant refoulements, transferts et condensations. Commentant un cliché pris par la Mariette où elle apparaît en robe de communion toute tachée de chocolat, Lara déclare par exemple :

[…] sur les photos qu’elle a sûrement prises avant la communion, parce que là je porte encore une couronne, ma petite aube est déjà toute salopée de sauce au chocolat, alors que j’ai sûrement pu faire cela seulement après, quand tout le monde était à table et que ça discutait dans tous les sens, parce que, comme c’était prescrit, le corps du Christ c’est seulement à jeun que je pouvais… mais enfant j’ai toujours été folle de sucreries, que ça soit de pudding ou de tarte bien crémeuse. (63)

Les clichés invoqués paraissent concaténer plusieurs moments distincts du passé.

L’incertitude des souvenirs et des images mentales qui remontent à la mémoire, la difficulté à traduire ‒ dans l’instant de l’écriture ‒ l’expérience vécue autrefois se trouvent d’ailleurs souvent exprimées dans Pelures d’oignon : après l’évocation d’un combat, Grass note :

Mais il est également possible que cette description du massacre ne soit qu’une image venue après coup et simplement mise en scène, parce que, avant même le mitraillage définitif, j’avais quitté mon poste au soupirail et je ne voyais plus rien, je ne voulais plus rien voir[33].

Dans le même temps, les souvenirs se trouvent rapprochés de photographies :

Je me souviens d’un regroupement de casques d’acier qui jetaient leur ombre sur les visages d’hommes moroses et de jeunes hommes anxieux, dont aurait fait partie le mien ‒ le troisième à partir de la gauche ‒ s’il y avait eu une photographie de cette bande perdue[34].

Au sein de L’Agfa Box, les images traduisent en tout cas la manière dont chaque enfant perçoit son vécu passé de manière plus ou moins fantasmatique, aucun accès immédiat aux faits révolus n’étant plus possible.

Mais la conduite du vieil appareil se fait surtout, dans le récit de Grass, miroir d’une écriture baroque et libre, grinçante et féérique. Le fonctionnement débridé et fantaisiste d’un médium ‒ qui est par ailleurs intrinsèquement en prise sur la réalité ‒ vient emblématiser une fabrique du texte, qui est faite de ruptures de ton et d’incongruités, à la fois ancrée dans le réel et tramée de merveilleux, dégagée de toute obligation de vraisemblance. Les photographies réalisées par la Mariette incarnent un mélange d’adhérence au monde et de métamorphose fantastique, qui caractérise la pratique scripturale de Grass.

Dans la diégèse, les personnages du père et de la vieille Marie sont très liés, le premier ayant poussé la seconde à l’exercice de la photographie : « C’est seulement quand le père l’a convainvue ‒ il sait faire cela ‒ qu’elle s’est mise, d’abord avec le Leica, puis avec l’Hasselblad, puis avec l’Agfa Box, et presque uniquement pour lui, à prendre pour le père des choses assez spéciales et des trucs trouvés çà et là […] » (19). Tout au long du livre, revient la même injonction, qu’il lui adresse : « Prends ça, la Mariette ! » Il est explicitement dit que la vieille femme fait les images dont Grass a besoin pour la gestation de ses livres. Pour Les Années de chien, La Ratte ou Le Turbot, elle réalise pour lui une collecte d’ingrédients visuels dont l’écriture se saisira ensuite. Mais la Mariette et son Agfa Box ne se bornent pas à enregistrer des données exploitables, ils travaillent déjà à une forme de transfiguration ; ils œuvrent à une métamorphose quasi alchimique des matériaux, préparant ainsi le substrat mental dont le texte pourra ensuite sourdre. L’obscurité du boîtier s’inscrit d’ailleurs dans une relative symétrie avec celle de la boîte crânienne, qui est le siège de l’invention de l’écrivain. Les pages du livre contiennent donc, en abyme, l’archéologie même du récit, et plus largement de la forme d’écriture narrative qui est celle de Grass. Il s’agit pour ce dernier de partir du réel pour fabriquer de la fiction et ‒ dans le même temps ‒ d’inventer le réel au travers de la fiction.

L’équivalence du fonctionnement de l’Agfa Box et de l’activité de l’écrivain se trouve confirmé par le fait même qu’au moment des prises de parole des uns et des autres, il ne reste plus rien des photographies. Cette absence est signalée maintes fois : aucun cliché réalisé par la Mariette ne peut plus être consulté ; c’est peu ou prou induire l’idée qu’aux images le texte s’est substitué :

Notre père a juste fait signe que non quand je lui ai demandé un album familial : « Ce qui pouvait être utilisé de tout ça, je l’ai évacué, le plus vite possible, car au bout de quelque temps tous les tirages sont devenus de plus en plus pâles, parce que les négatifs donnaient de moins en moins, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien ‒ dommage » (221).

Ailleurs, on peut lire : « […] ce qui restait de négatifs du début, elle [la Mariette] les a détruits. » (222) ou encore : « Mais la vieille Marie ne nous a montré les photos qu’en vitesse ‒ il n’y en avait plus que huit ‒ et après elle les a déchirées, toutes […] » (101). Les images, propédeutiques à l’écriture, ont d’une manière ou d’une autre disparu. Préparant et reflétant tout à la fois l’invention de l’écrivain, elles semblent avoir trouvé à se dissoudre finalement dans l’écrit que le lecteur découvre. Ces photographies n’étaient somme toute que des mirages, emblématiques d’un mode de gestation du texte, d’une poétique.

Dans L’Agfa Box, le numérique (et les pouvoirs qu’il confère) sont absents : « J’aimerais bien savoir comment elle s’y est prise pour ce genre de scènes virtuelles sans tout l’éventail des moyens techniques qui est nécessaire aujourd’hui […] » s’exclame Jasper (172). Plus loin, on lit : « Ce qu’il y avait de spécial, peut-être, ce n’était pas seulement qu’il [l’Agfa Box] réalisait des désirs, mais que, comme un ordinateur, il pouvait enregistrer tout le passé, même si à l’époque il n’y avait pas encore de disques durs et de cd-rom. » (180). Tout un lexique renvoie en revanche à la technique argentique : il est question de lumière rouge, de bains de rinçage, de révélateurs et de fixateurs… L’Agfa Box dont Grass fait son personnage principal est un appareil rudimentaire ; et sa folie paraît d’autant plus séduisante qu’elle trouve à s’inscrire en des mécanismes sommaires, des processus optiques et chimiques relativement simples. Tout au plus, se trouve-t-on par moments amené à supputer que la Mariette a pratiqué quelques photomontages ou des manipulations sous l’agrandisseur…

Dans L’Agfa Box, le numérique (et les pouvoirs qu’il confère) sont absents : « J’aimerais bien savoir comment elle s’y est prise pour ce genre de scènes virtuelles sans tout l’éventail des moyens techniques qui est nécessaire aujourd’hui […] » s’exclame Jasper (172). Plus loin, on lit : « Ce qu’il y avait de spécial, peut-être, ce n’était pas seulement qu’il [l’Agfa Box] réalisait des désirs, mais que, comme un ordinateur, il pouvait enregistrer tout le passé, même si à l’époque il n’y avait pas encore de disques durs et de cd-rom. » (180). Tout un lexique renvoie en revanche à la technique argentique : il est question de lumière rouge, de bains de rinçage, de révélateurs et de fixateurs… L’Agfa Box dont Grass fait son personnage principal est un appareil rudimentaire ; et sa folie paraît d’autant plus séduisante qu’elle trouve à s’inscrire en des mécanismes sommaires, des processus optiques et chimiques relativement simples. Tout au plus, se trouve-t-on par moments amené à supputer que la Mariette a pratiqué quelques photomontages ou des manipulations sous l’agrandisseur…

La magie, les métamorphoses et les incongruités ne tiennent donc nullement à la sophistication technique. Elles semblent plutôt découler d’une propension naturelle de l’esprit humain à « vriller » la perception des choses dans son effort pour les atteindre, à saturer la réalité d’imaginaire pour tenter précisément d’en exprimer (au sens étymologique du terme) la pleine essence. Par-delà une dimension familiale et autobiographique, par-delà une volonté du vieux Grass de se confronter fictivement aux points de vue supposés de ses différents enfants, le roman met en abyme les mécanismes de l’invention ‒ telle qu’elle peut fantasmer le monde pour mieux le dire. Si la photographie (dans sa forme technique le plus sommaire) peut se faire l’allégorie d’une telle conception de l’écriture, c’est qu’elle combine une dimension intrinsèquement référentielle et une aptitude à la métamorphose des apparences ‒ ce qui lui permet somme toute d’approcher la « folie » inscrite dans le réel.

Danièle Méaux, Université de Saint-Étienne

[1] Günter Grass, Die Box. Dunkelkammergeschichten, Göttingen, Steidl Verlag, 2008. Traduction française : L’Agfa box. Histoires de chambre noire, Paris, Seuil, 2010. L’ouvrage est traduit de l’allemand par Jean-Pierre Lefebvre.

[2] Bérénice Bonhomme, « Claude Simon : une contestation du texte par l’image », in Cahiers de narratologie, 16, 2009, consulté le 18 août 2016. URL : http://narratologie.revues.org/10 25

[3] Danièle Méaux, « La photographie à l’épreuve du romanesque. Entretien avec Anne-Marie Garat » in Danièle Méaux dir., Romanesque & photographie, Paris, Minard, « Études romanesques 10 », 2006, p. 333 à 344.

[4] C’est encore le cas dans le dernier ouvrage d’Annie Ernaux, Mémoire de fille, Paris, Gallimard, « NRF », 2016.

[5] Voir par exemple Jean Rouaud, Les Champs d’honneur, Paris, Minuit, 1990.

[6] Pierre Michon, Vies minuscules, Paris, Gallimard, « Folio », 1984. On pense par exemple à la photographie d’André Dufourneau (p. 23) qui est pré-texte à une brève description, au daguerréotype absent qui aurait pu immortaliser Toussaint Peluchet (p. 46), au cliché de la petite sœur morte (p. 227-228), aux photographies du narrateur lui-même et de son père (p. 83).

[7] Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux, Paris, Gallimard, « Folio », 1974.

[8] Ibid., p. 148.

[9] Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, Paris, Denoël, « L’imaginaire », 1975.

[10] Ibid., p. 17

[11] Ibid., p. 45.

[12] Bernard Magné, « Les descriptions de photographies dans W ou le souvenir d’enfance », Le Cabinet d’amateur, Revue d’études perecquiennes n° 7-8 : Perec et l’image, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1998, p.10.

[13] François Bon, Jérôme Schlomoff, 15021, Coaraze, L’Amourier, 2000 ; François Bon, Jérôme Schlomoff, La Douceur dans l’abîme, Strasbourg – Nancy, La nuée bleue / Éditions de l’Est, 1999.

[14] François Bon, Antoine Stéphani, Billancourt, Paris, Éditions du Cercle d’art, 2003.

[15] François Bon, 15021, op. cit., p. 67.

[16] Peter I. von Moos, « Introduction à une histoire de l’endoxon », in Christian Plantin dir., Lieux communs, topoï, stéréotypes, clichés, Paris, Kimé, 1993, p. 5.

[17] Ruth Amossy, Les Idées reçues. Sémiologie du stéréotype, Paris, Nathan, 1991.

[18] Ruth Amossy, Anne Herschberg Pierrot, Stéréotypes et clichés, Paris, Nathan Université, 1997, p. 18.

[19] On pense évidemment au Dictionnaire des idées reçues de Flaubert.

[20] Jacques Lecarme, « L’autofiction : un mauvais genre ? » in Autofiction & Cie, Serge Doubrovsky, Jacques Lecarme et Philippe Lejeune, RITM, no 6.

[21] Parole rapportée par Françoise Dargent, Le Figaro, le 13 janvier 2014 (consulté le 31 août 2016) : http:// www.lefigaro.fr/livres/2014/01/13/03005-20140113ARTFIG00379-gnter-grass-renonce-au-roman.php

[22]Jean-Pierre Lefebvre, traducteur de L’Agfa Box, in Œuvres ouvertes (consulté le 31 août 2016) : https:// www.oeuvresouvertes.net/spip.php?article474

[23] Günter Grass, Le Tambour [1959], Paris, Seuil, 1961.

[24]Günter Grass, Les Années de chien [1963], Paris, Seuil, 1965.

[25] Ibid., p. 53.

[26] « Ce qui est vrai, c’est que beaucoup furent prises par une femme, Maria Rama, amie de l’écrivain, qui exista vraiment. Elle ne cessa de « mitrailler » la tribu Grass », in « En filigrane de L’Agfa box, le mea culpa de Günter Grass », Jacques-Pierre Amette, Le Point, 9 mai 2010.

[27] Entretien avec l’auteur, Francfort, 14 octobre 1999, in Olivier Mannoni, Günter Grass. L’honneur d’un homme, Paris, Bayard, 2000, p. 345.

[28] Rappelons que la danse est une activité très importante pour Günter Grass. Sa première femme, Anna (avec laquelle il eut quatre enfants) était danseuse. Lui-même aimait particulièrement danser en société. Voir à cet égard Pelures d’oignon, op. cit.

[29] Ernst Gombrich, L’Art et l’illusion. Psychologie de la représentation picturale [1960], Paris, Gallimard, « NRF », 1987.

[30] Voir à cet égard Clément Chéroux, Andréas Fischer, Pierre Apraxine, Denis Canguilhem, Sophie Schmit dir., Le troisième œil. La Photographie et l’occulte, Paris, Gallimard, 2004.

[31] Christine Buignet, « Notes sur quelques recueils de mots et d’images de rêves », in Danièle Méaux, Livres de photographies et de mots, Paris, Le Revue des Lettres Modernes Minard, « Lire & voir », 2009, p. 109 à 135.

[32] Sigmund Freud, « Sur les souvenirs écrans » [1899], Névrose, Psychose et Perversion, Paris, PUF, 1973, p. 114-132.

[33] Günter Grass, Pelures d’oignon, op. cit., p. 145

[34] Ibid., p. 149.